社会影响

荣誉表彰

2008年,邵武市被命名为“中国三角戏民间文化艺术之乡”。

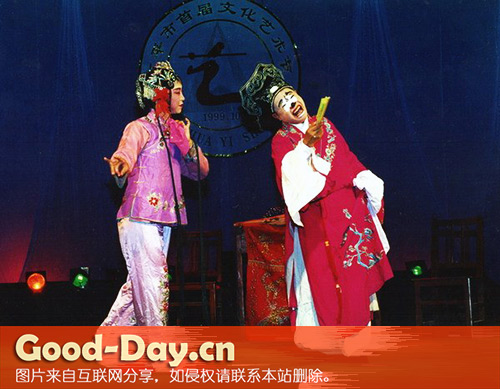

邵武三角戏的说唱道白用的是“土官话”和邵武方言,言词诙谐幽默,表演方式也有其独特之处,如旦角均倒退着出场,丑角多用扇子、走矮子步等。其曲调有专曲专用和通用于任何剧目的“湖广调”两大类,曲牌名称多以剧目名称而定,也有以角色名称和地名为名称的。唱词通俗易懂,表演时载歌载舞,朴实自然,优美抒情,保留着民间原始艺术的纯朴性。由于邵武三角戏有独特的表演形式和丰富的题材内容,因而被誉为“全国地方戏剧一枝花”。

文化特征

邵武三角戏语言朴实、风趣,有时还特意穿插些地方方言,而且大多数是喜剧、闹剧,也有少数悲剧,大多有劝世的意义,教育人们行善、戒奢、勤劳。所有剧目的题材均是平民百姓日常生活中的男女爱情、悲欢离合、家庭纠缠之类故事,被称为“家庭戏”。它没有错综复杂的政治斗争,没有惊心动魄的战争场景,剧中人物无非是农民、小商贩、土财主之类,没有帝王将相、文臣武将,百姓评价邵武三角戏是:“没有皇帝没有官,越看越心宽”。

2015年11月,邵武三角戏《六斤四》在“第六届福建艺术节暨福建省第26届戏剧会演”比赛上获得了表演、剧本、音乐、舞美设计等一个金奖、四个银奖、一个铜奖的成绩。

衍生节目

2018年,邵武越剧[¡]越剧汉语拼音为,英语为中国第二大剧种,有第二国剧之称,又被称为是“流传最广的地方剧种”,有观点认为是…详情>戏迷社的突出表现被中央电视台戏剧频道拍摄成专题片播出,这也是邵武戏剧头一次上央视。

保护措施

传承人虞东生为收集、整理邵武三角戏剧目和音乐曲谱,曾组织剧团演出传统三角戏共15本,作为资料保存。

主要活动

邵武三角戏《雇长工》曾参加中央七套“生活”栏目演播;《沿山红路》《双喜临门》等曾参加福建省戏剧汇演;《小巷人家》曾参加福建省业余戏剧团汇演;《看相》《七仙女闹结扎》曾参加南平市汇演。

2012年8月,邵武市委、市政府批准成立了邵武市三角戏傩舞民俗文化研究中心。

代表剧目

邵武三角戏的传统剧目有《下南京》《凤凰山》《青龙山》《曹妹反情》等140多个剧目。

传承保护

传承状况

邵武三角戏在邵武有过辉煌的历史,而现代邵武三角戏的近况令人担忧。邵武三角戏老艺人不足20人,且后继乏人;传统剧目和曲调散失;农村业余剧团简陋,演出剧目陈旧。过去农村人人都会唱上一段三角戏,现代只有庙会、逢年过节或婚丧嫁娶时,才能见到十多人组合的三角戏班,加之道具、服装简单,演员未受正规训练,剧目和唱腔原始,喜欢这种表演形式的群众愈来愈少,而城区喜爱邵武三角戏的青年人更为少数。如不进行及时抢救和保护,邵武三角戏将至失亡。传承人物

虞东生,汉族,南平市邵武人,1944年11月生,福建省级非物质文化遗产项目“邵武三角戏”第一批省级代表性传承人。1960年虞东生进入邵武县三角戏剧团,师从罗雪官、付子卿、周老三等艺人学戏,工生角。文革后期,邵武三角戏专业剧团解散,虞东生转入业余剧团,1985年担任团长。虞东生传承全本剧目20多个,折子戏40多种,以及100多个唱腔曲牌与唢呐曲。几十年来,除了常年带剧团下乡演出外,虞东生还多次参加全国、省市戏曲会演等活动。为培养三角戏传承人,1992年虞东生在芹田村组织三角戏培训班,培养青年演员赵有华等;1993年在鹤林坪村组织业余三角戏剧团,培养演员肖爱香等;1994年在一都村组织业余三角戏剧团,培养学员邱华英等。2006年,虞东生被邵武市委宣传部、市文体局聘请为农村文化协管员。

历史渊源

邵武三角戏是主要流行于邵武及其周边的的一个地方剧种,因其原来只有生、旦、丑三个角色而得名。其起源大约在明清之际,是由花鼓戏、黄梅戏[¡]黄梅戏,原名黄梅调、采茶戏等,湖北省黄梅县、安徽省安庆市于2006年共同获批的国家级非物质文化遗产代…详情>、采茶戏[¡]采茶戏,是流行于我国南方赣、粤、鄂、皖、闽、湘等省的本土腔剧种,现存近30种。各路采茶戏的音乐各具特…详情>、邵武民歌融汇演变而成的全国独有的地方剧种。邵武三角戏从产生伊始迄今有400余年。