1998年,天津快板《骗爸爸》获第五届“中国人口文化奖”一等奖。

音乐器械

天津快板的主要乐器是三弦,此外还要有四胡、扬琴、中阮、笙等;有时还可以使用月琴、琵琶、低胡等,音乐起烘托、陪衬作用;也可以只打竹板、节子板,不用其他乐器伴奏。

传承保护

流传现状

天津快板停留在群众文化活动表演的阶段,发挥着娱乐性和公益性的功能,还没有形成民俗品牌。天津快板等多种曲艺形式,在逆境中求生存,靠一群民间艺人和曲艺爱好者支持,限制了天津快板等曲艺的发展;同时传承人也限制阻碍曲艺的发展(2011年)。保护措施

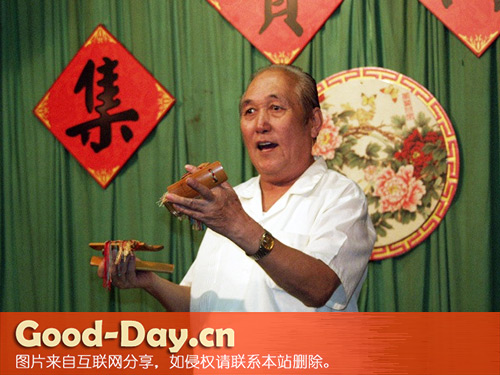

非遗传承人刘德印在传承天津快板的时候,注重让天津快板从娃娃抓起,将天津快板带进了小学校园;同时,坚持用天津话演唱天津快板,保持天津快板的地方特色,使天津快板成为展示天津色彩的一种手段,从而达到保护天津快板曲艺的目的。传承人物

刘德印,男,1949年生于天津。天津市河东区文化馆退休干部,副研究馆员,曲艺作家、天津快板演员,天津快板非物质文化遗产传承人,天津市首届“德艺双馨”艺术家、河东区首届“十大杰出人物”。现为天津市河东区文化馆东文说唱团演员、总编导、艺术总监。入选非遗

2017年5月30日,天津快板入选“天津市第四批市级非物质文化遗产代表性项目名录”,遗产编号为ⅴ-2。

曲牌特点

天津快板是用天津方言演唱,但删除了天津方言中的齿音字,节奏轻快、语言流畅、通俗易懂、合辙押韵。在创作上注重结构。一般会尾字押韵,可以通篇一韵到底,也可中途换韵,还会使用“赋”“比”“兴”的手法。

三人或多人天津快板:该形式演唱起来灵活,可分可合,可以单独一个人出来表演一段,其他人给他应声配合。也可以几个人齐唱一段,加上集体的动作,很有气势。三人或多人天津快板的特殊之处在于,伴奏乐队也常常上台,在舞台上伴奏;有时,伴奏者会为演员帮腔,或扮演某一角色;在节目进行到高潮时,演奏者不但帮唱,甚至可以站起来,将手中的乐器举起,与演员组成一个共同的大画面,场面更加热闹。

2003年,十集系列天津快板tv《决战非典》获第十一届“中国人口文化奖”银奖。

单人天津快板:演唱者一般是男演员,但也有女演员表演的。其表演一般是讲一段故事。人物进进出出,演唱者要扮演各种角色。乐队伴奏在侧台,舞台上只有一个演员。

20世纪50年代初,天津许多业余演员开始在表演中对“大数子”进行改良。

经典剧目

天津快板的经典剧目主要有《夜战海河》《三个美国佬》《武松打虎》《狗不理包子》《黛玉走四方》。

1958年,天津的演员王家骏在全国文艺汇演上创作了一段名为《夜战海河》的作品。在表演作品《夜战海河》时,王家骏运用到了天津快板的表演形式,演出之后,《夜战海河》受到了观众的欢迎。表演作品《夜战海河》的时候,使用快板作为伴奏乐器,同时使用的是天津的地方方言。

1960年正式定名“天津快板 ”。天津快板去掉了“大数子”的前两句“靠山调”慢板,丰富了伴奏音乐,并逐渐形成“五五八五”的格式,每两句分四小节唱完。此外,天津快板的演出形式也多种多样,有单人快板、对口快板和群口快板。

对口天津快板:演唱者可两男或两女,也可一男一女。表演时,两个人的动作要相互配合,随时组成一些对称的画面。中间加一些适当的对白,演唱起来非常灵活。

历史沿革

天津快板起源于天津地方曲种“天津时调[¡]天津时调是天津曲艺中最有代表性的曲种之一,主要流传于天津市。天津时调源于明清小曲,清末民初形成并流传…详情>”。天津快板托生于天津时调中“大数子”这种表演形式。

20世纪70-80年代,天津市组织过多次文艺汇演,在这些文艺汇演中天津快板逐渐成了天津纺织局的“品牌节目”。

艺术特点

表演形式

天津快板的演出形式简便灵活,语言大众化。表演形式为站唱,演员表演大方、朴实、放得开,夸张而不过火。

天津快板的演出形式有单人快板、对口快板、群口快板和化装天津快板。

荣誉表彰

1987年,刘德印创作表演的天津快板《追妈妈》,获得“全国纺织系统会演”创作、表演一等奖。