2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,常德市文化馆获得“常德丝弦”项目保护单位资格。

入选非遗

2006年5月20日,湖南省常德市申报的“常德丝弦”经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

清末民初,西方音乐和京剧的传入对常德丝弦音乐的发展产生过一定的影响。这时丝弦演唱活动由城市向农村辐射。为适应长时间演出的需要,丝弦艺人把眼光投向戏曲,他们移植剧目,并借鉴戏曲板腔体的创腔手法,形成了常德丝弦"老路",轻松地演唱起长篇故事。丝弦名家徐梅清等人又把从四川传来的曲调加以改造,仿效"老路"另创"川路"新腔,使丝弦音乐的板腔体更为完善,并风行于沅澧。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,常德丝弦项目保护单位常德市文化馆评估合格。

1976年到20世纪80年代。这一时期丝弦艺术表演活动很频繁,创编的曲目增多而且质量较高,它汲取了时代的音调,照顾观众的审美需求,具有时代气息而且风格多变。同时,对于常德丝弦的音乐研究开始起步,并有论文发表在全国刊物上,使得常德丝弦发展前景一片大好。不少人进入丝弦团体学习演唱常德丝弦,常德丝弦已经不只是一个默默无闻的民间艺术,而是一个会被越来越多的人了解甚至喜爱的曲艺艺术。

演唱方法

常德丝弦传统的演唱方法十分讲究自弹自唱,一人多角,要求演员有甜脆、圆润的嗓音,加之与剧情中人物性格相适应的润腔手法,通过声腔变化说唱故事,刻画各种人物。根据说唱、叙述故事的需要,演员要能随时进入角色,即“进进出出”,时而是说唱者,时而又要扮演剧中的人物。

清中叶以后,由于商业的繁荣,常德的文化艺术也得到了较大发展,常德丝弦的演唱活动逐渐由文人雅士的自娱自乐走向市场。随着丝弦艺术的日益流行,道光年间,已有以演唱小曲为业的歌妓。清末,丝弦的木刻唱本已在常德肖福祥商号问世,常德、澧县等地形成了作坊刻印唱本的一条街,所刻唱本有《孟江女寻夫》等曲目及一些小调曲牌,这些刻本被称之为"调子书"或"堂班调"。从此,常德丝弦曲牌在大街小巷流传开来。

(4)常德市各大学校都开设有相应层次的常德丝弦传承班,配备相应的教材。

传承保护

流传现状

常德丝弦独具地方特色和乡土气息,其自成一格的音乐风格和唱腔及表演形式,极具保护价值。但因缺少专业表演团体,加上老一辈丝弦艺人相继辞世,有100多首曲调已失传等多种因素的影响,故已处于凋蔽、濒危状况。保护措施

新中国成立以来,常德丝弦的价值、传承现状等受到各届各级政府部门的关注,各级领导为保护、传承与发展常德丝弦纷纷献计献策,制定了一系列措施,也取得了相应的成果。主要保护措施有:

(3)政府部门对于常德丝弦音乐创作、剧本创作、编导、演出、理论研究以及在挖掘、整理方面有突出贡献和业绩的工作人员设立专项奖励基金用于表彰。

传承人物

朱晓玲,女,汉族,1969年生,湖南常德人。常德市丝弦艺术团副团长,二级演员。1985年考入湖南省艺术学校常德花鼓表演班,师承杨建娥。其台风严谨、嗓音甜美、表演细腻、字正腔圆,善于刻画人物,曾多次获国家文化部、省部级奖励。代表作品有:《未办完的生日宴》《特别党委会》《关新郎》《旋转的钞票》等。2017年8月10日,朱晓玲入选为第二批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。

历史沿革

渊源背景

据《常德府志》记载,自晋陶渊明的《桃花源记》传世以来,历代文人雅士如唐刘禹锡、宋苏轼等也多次荟萃桃花源,他们的诗文很近似于常德丝弦的唱词。此后,《桃花源记》被常德丝弦的艺术家们认为是常德丝弦早期的唱词的雏形。常德丝弦是湖南省优秀曲艺种类湖南丝弦的一个重要分支,历史来源悠久。常德是湘楚文化的重要发源地之一,自古以来歌舞之风颇盛,亦是名人雅士荟萃之地,素有"文物之邦"、"人文渊薮"的美誉。发展情况

宋元时期,常德城市的经济进一步繁荣,各地商贾云集,随同而来的江浙乐师、歌女等往返于沅澧之间,他们带来的时令小曲也在滨湖地区逐渐传播。元末战乱,大量外地人涌入常德,使各地的民间艺术广为交流。王府的娱乐活动,对民间歌舞曲艺的发展无疑也有着重大的影响。就是在这样的环境之中,逐步形成了常德丝弦这一独特的地方曲种。

重要演出

2016年7月1日,为期3个月的2016常德丝弦演出季启动式暨首场演出武陵区丝弦音乐专场晚会拉开序幕,每周星期六晚上,常德丝弦准点在常德市文化馆剧场上演。

代表曲目

常德丝弦的传统曲目,内容丰富,题材多样,既有金戈铁马,英雄好汉;也有花前月下,书生女郎。其题材来源有五类。

| 题材来源 | 代表曲目 |

| 历史故事类 | 《昭君出塞》、《秦桧修本》、《朱买臣》、《木兰从军》等 |

| 明清小说类 | 《宝玉哭灵》、《黛玉葬花》、《黛玉悲秋》、《宋江杀惜》、《关公挑袍》、《岳母刺字》等 |

| 明清戏剧类 | 《拷红》、《扫松》、《描容》、《品布戏貂婵》、《打金枝》、《金锁记》等 |

| 传说故事类 | 《孟姜女哭夫》、《湘子化斋》、《小乔哭夫》、《自蛇传》、《春生投江》等 |

| 社会生活类 | 《王婆骂鸡》、《刘铁嘴算命》,《送情郎》、《烟花女告状》、《四季相思》等 |

建国初期到20世纪60年代,许多文艺工作者和丝弦艺人们在继承传统的基础上,创编了与时代相符合的新曲目。在音乐改革方面也有了重大突破,大胆的冲破了曲牌体和板腔体不能在同一剧目中出现的规定,确立了两者相综合的体制,增强了常德丝弦的音乐功能。

20世纪60年代到“文革”前。在这一时期,常德丝弦的演唱与创编水平有了质的飞跃,并拟定了“以继承传统为基础,以改革创新为手段,以发展为目的”的原则,推动了丝弦艺术的发展。

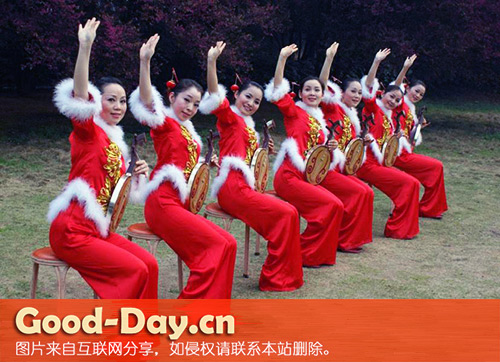

常德丝弦的传统演唱形式是坐唱,大都是演唱有故事、有人物的长段丝弦,演唱者一般为6人。演出时很讲究坐的位置,艺人有“扬琴对鼓板,高胡对二胡,三弦对琵琶”之说。表演者要能自拉(奏)自唱,一人多角,用声腔塑造生、旦、净、丑各类人物,说唱故事。如果演唱曲目中的角色多于演唱者时,则每个人除担任一个主要角色外,再分别兼任。俗称“一人一台戏”的丝弦名老艺人李玉成就是最著名的一人。她吹、拉、弹、唱样样在行,并且是自己伴奏自己演唱。常德丝弦演唱的地点一般是屋场、厅室及茶馆等。

艺术特色

伴奏乐器

常德丝弦用的主要伴奏是胡琴,这种胡琴的琴筒大于一般的京胡,小于二胡,澧县地区则用四胡作为主奏乐器。有时以节目的需要,也有用京胡或高胡的。常德丝弦用的传统板鼓是一种特殊的小板鼓,其形似倒扣的饭钵,用大竹兜做成。后来,丝弦加进汉剧和花鼓戏的锣鼓打击乐,用在过场音乐中,以渲染气氛。演唱内容

常德丝弦以唱为主,以说为辅,说唱穿插,既演唱抒情小段,又演唱有人物、有情节的大段子。它的唱词典雅、曲调优美、曲目丰富、结构完整、腔系多样,旋律朗朗上口,是群众性创编、演唱活动中常用的一种曲艺音乐形式。演唱形式

常德丝弦的演唱形式有单人演唱、双人演唱、坐唱、走唱、群舞群唱、表演唱以及丝弦戏等多种形式。坐唱是常德丝弦最传统的表演方式,大多演唱有简单故事、有人物情节的丝弦段子,表演者通常自弹自唱。走唱,即表演者手持简板或其他乐器边打节拍边演唱,在舞台上边走边唱。

(2)出台地方法律文书《关于保护与振兴常德丝弦的决定》,组织成立常德丝弦基金会。

2019年2月17日下午,2019“欢乐春节·湘曲艺韵”海峡两岸曲艺文化首场交流演出活动在台湾明道大学妈祖文化学院霍普剧场拉开帷幕。武陵区文化馆的常德丝弦《爱在潇湘》作为常德地区曲艺文化代表与长沙弹词、祁东渔鼓[¡]祁东渔鼓是湖南衡阳的汉族民间曲艺。采用长二尺四寸,圆周九寸大的无节竹筒,蒙上猪皮膜做成的“渔鼓筒”为…详情>等其他湖南地方曲艺一同为台湾同胞们献上最具湖湘文化特色的视听盛宴。

(1)建立常德丝弦保护与振兴领导小组,负责组织专门人员深入民间,普查、收集、整理常德丝弦资料。

流行地区

常德丝弦主要流行于湖南常德沅江、澧水一带,分布于鼎城区、石门县、桃源县、汉寿县等地。

曲艺价值

常德丝弦格调高雅、有鲜明的地方特色和乡土气息、艺术价值较高,是常德民间文化艺术的土特产;是民族作曲技法的宝库;是民族声乐创新的源泉。这一曲种是在不断的流动、吸收、融合和变异中延续着艺术生命的,其本身就是在中国传统音乐的长期交流的多元综合过程中发展过来的。它的深邃文化内蕴,不论从艺术学、民俗学、文化人类学和社会学等的任何角度,都有很高的研究价值。

音乐结构

常德丝弦的音乐与语言、旋律与调式调性等音乐诸因素都已自成体系,它的题材与体裁具有典型的说唱音乐的共性特色。它的音乐结构完整、演唱方法独特、表演形式灵活自由、伴奏手法丰富多彩,具有独特的韵致与感人的魅力。这些因素,构成了常德丝弦的强烈的个性特色。

常德丝弦曲调的音乐结构可分为曲牌体、板腔体和混合体三种。曲牌体,又惯称牌子丝弦,是一种把众多具有完整、独立内容的曲牌连接起来而反映一个共同主题的套曲体音乐,是常德丝弦演唱中最基本最常见的形式。板腔体,又惯称扳子丝弦,是一种不受曲调限制而具备戏曲音乐特点的板腔体音乐,是常德丝弦音乐的重要组成部分。它拥有系统完整的唱腔并具有情真意切的感染力,是演唱大型曲目(即丝弦戏)必不可少的基本音乐,它包括"老路"和"川路"两种声腔。混合体是在20世纪30年代以后出现的新的音乐结构形式,是指在一个曲目中既有曲牌体音乐,又有板腔体音乐,或曲牌与一种板式混用,或"老"、"川"等各路的多种板式和一个或多个曲牌混用。