(二)小歌堂

婚前第二天夜晚举行的便是“小歌堂”活动,如《永明县志》所载:天黑了后,堂屋中布置酒席,宴请宾客。待嫁新娘穿红衣裙,戴龙冠,坐在堂屋的正中间,六名座位女分两列坐在新娘的旁边。与“愁屋”不同的是,对这次的座位女有不同的要求。这次的六名座位女必需是身家清白,父母健在,家境良好,会唱哭嫁歌的未婚女子。小歌堂分“上位”和“下位”两场,当新娘走进堂屋坐上上位,唱起了《上位歌》时,小歌堂活动就正式开始了。先由新娘开腔,接着伴唱的姑娘们一起齐唱,内容仍然是表达不舍得离家乡,离开亲人的愁绪的《五更愁》,《五更愁》有多种歌词和唱法,但名字都一样。唱歌堂一般按照序歌、请歌,劝歌,对歌,排歌,送歌的顺序展开,一直唱到五更,新娘以一首《下位歌》离开座位时,小歌堂活动才算结束。

3、女书与歌堂文化

在女书之乡,歌堂文化是女书的温床,女书是歌堂文化的灵魂。

传承人物

何静华,女,1938年生于湖南江永县允山镇。第四批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,项目名称为女书习俗,申报地区为湖南省永州市江永县。保护措施

2010年8月28日,中国“女书习俗”抢救保护研讨会暨“女书文化记录工程”项目结题在北京举行。

2、荆田胡氏皇妃传书说

据上江圩一带妇女传说,古时候荆田村胡家姑娘叫胡玉秀(一说叫胡秀英),才貌出众,被选入宫中作皇妃。有的说是唐朝,有的具体说是宋钦宗的西宫娘娘。在宫中受到冷遇,七年只被宠幸三晚,万般清苦,想给家人写信,又怕太监发现,便创造了女书字。她把这种字写在手帕上,向母亲和要好的姊妹诉说在宫中的苦楚,托人把手帕带回家乡,并告诉亲人看信的秘诀:第一要斜着看,第二按土话读音去理解意思。从此这种文字便在家乡妇女中流传开来。有的还说这位皇帝娘娘曾回来一趟,教会了女友写女书。有的却说是她在家时学会的女书。还有的说是她哥哥造的这种字并教会了妹妹,让她用来给亲人写信。荆田村当下有"御书楼"遗址,雕梁画柱。据说有皇帝亲笔书匾"育香楼",直到六十年代初还在,村里许多人清楚地记得。《永明县志》记载:"宋元符年间,进士胡先和,官文华阁学士,有姊玉秀,才学冠时,名达宫掖,蒙赐御书,给大夫禄,因建楼里第以藏御书。"流传女书作品中有《玉秀探亲书》。村中还有所谓皇妃、国舅回乡省亲留下的圆型石制工艺品,已被踏坐磨损不全。据荆田《胡氏族谱》记载,胡氏为宋时从山东青州迁此。

女书歌作为民歌、女书文化活动作为民间文艺,具有群体性,即群体自娱、个体自娱、群体互娱。"读纸读扇"唱歌堂,正是女书文化特定的娱乐形式。

五岭蛮荒,这一带在过去是贬官流放之乡,被称为"烟瘴之地"。天灾人祸,接连不断地发生丧父丧母、丧夫丧妻、丧儿丧女、人亡家破的悲剧。几乎篇篇女书自传中都可见到。自然性别属性决定了妇女的社会地位、社会命运,好像女人一生下来就带有"原罪"。这个原罪,使妇女没有任何权力、地位。在当地,妇女不能上学读书,不能进祠堂、吃清明酒,不能上族谱,不能顶门立户、当家作主。

四、经济价值

女书作为国家级非物质文化遗产,是迄今发现的女性专用文字,是较具历史文化研究和旅游观赏价值的人类文化遗产。一方面女书的研究也是知识文化的创造,另一方面由于其独特的景观和被公认的文化价值、审美价值等逐渐形成典型的民俗旅游资源,都可以创造较大的经济价值。但是在开发的过程中,人们更应当注意资源的保护、传承、传播以及可持续发展的策略。传承方式

女书在当地传习有几种情况:一是家传式。家庭内长辈女性教晚辈女孩。二是私塾式。花钱向水平较高的专职妇女学习女书。三是歌堂式。妇女在读纸、读扇中互教互学。四是自学式。利用赠送得来的或买来、借来的女书,照样抄写自学。因为当地妇女几乎人人会唱女书歌,自学起来比较容易。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,江永县文化遗产保护中心获得“女书习俗”项目保护单位资格。

女书乃世界的女性文字,也称女字,主要在湖南省江永县、道县等地流传。“传统女书作品分为书信、抒情诗、叙事诗、柬贴、哭嫁歌、歌谣、儿歌、谜语、祷神诗、译文十类。”祷神诗专为庙会祭祀创作,通常写在纸扇或绣在巾帕上。女性在庙会上读唱女书纸扇巾帕,并将其作为献礼“烧”给神灵,是当地庙会的独特风俗。庙会作为“以祠庙为依托,在特定日期举行的祭祀神灵、交易货物、娱乐身心的集会”,是乡村社会生活的重要部分,也为旧时代的当地女性提供了较为开放的社交空间。男女皆可参加的庙会上,女性常就地结拜姊妹(老同)。庙会具有公共性与广泛性,它较大程度上聚集了当地女性,是公开传播女书的平台。庙会习俗在一定时期内促进了女书传播。但庙会是这一地区的宗教信仰的集中体现,其本质是宣扬封建迷信,这又限制了女书的传播。

但是,从女书作品中人们也看到,这里的妇女不乏热情、勇敢,她们以各种方式与封建礼教抗争。爱美是女孩的天性,她们常常把自己打扮得漂漂亮亮的,交友结伴游玩。而且女书之乡在习俗和观念上是允许寡妇再嫁的。在绵延了几千年的旧制度下,妇女们以令人敬佩的勇气和智慧创造、使用了自己的文字,将自己的受压迫受歧视的痛苦写出来、唱出来,这是个了不起的创举;但毕竟仅仅是有限的文化抗争。女书所激起的妇女自我意识和群体意识是模糊的、自发的、有限的低级形态,没有形成政治力量,对社会制度没有形成威胁。

2、女书与传记诉苦文化

传记是女书主要作品。诉苦是女书的主要功能。女书作品中约有80%是传记。有一人一传,有一类人一传的,也有一事一传的。大都为自传体长诗,不会写的就请人创作,如《××自诉可怜》《××修书述可怜》。一类人一传的,常以民歌形式传唱,如《寡妇歌》《娘女可怜》《女儿十二月歌》等。一事一传的多为乡间传说趣事,如《河边稚竹》《矮崽养个好姑娘》《李三姑》等。女书是一种女性苦情文学,甚至可以说女书文化是一种诉苦文化。倾诉的主要是失去亲人而成为孤儿寡母的悲歌。

当地的婚嫁程序包括:订亲、行聘过大礼、进歌堂和坐歌堂(婚前一个月开始)、愁屋(婚前第三天的歌堂,"愁"和"嘈"谐音)。小歌堂(婚前第二天的歌堂)、大歌堂(结婚前一天的歌堂)、哭别、发亲出阁、迎亲结亲和入洞房等。

从女书作品内容上看,记载时代最早的事件有唐末黄巢起义、宋代《胡玉秀探亲书》、明末清初《永历皇帝过永明》,以及清乾隆、道光、咸丰等时期的事。关于女书的来历在当地有几种大同小异的传说。

作为非物质文化遗产的女书,从其构成来看,由于人的参与而具有活的生命力。非物质文化遗产的创造、传播、享用,是以人为主体的,人本身还是非物质文化遗产的载体。在女书继承、传播过程中的任何一个环节,人为主体,也为载体,与其他信息融合、逐渐构建成一个具有生命力的文化体系。

非物质文化遗产的文化价值还体现在它的传承性。女书习俗具有重要的地位与意义,它对语言文字学、历史学、考古学、人类学、妇女学、民俗学、社会学、美学以及民间文学等等多学科领域都具有非凡的价值,而成为人类文化遗产中一颗璀璨的明珠,因此也注定了应该被传承和保护。

她们用自己的字写结交老同书,给老同写信,把老同的情义写成歌唱出来、传开去;写成书存在身边,伴随终生。女书使老同凝聚在一起,它不仅仅是一种妇女社交的工具,还是一种文化权力的象征。这种举世罕见的女性文字不仅使老同这种民间社团内成员之间的联系超越了时空,更使它得以升华,构建一个女性精神王国,创造着欢乐,稀释了泪水,分担着苦难。女书老同是一种以文会友,以情感联结而凝聚的农村妇女散居小社群。这既是一个个文化娱乐“沙龙”“诗社”,又是一个个女红技艺研讨班,也是民间经济互助会,尤其是农村女子识女字学堂。并由此构成了一个封闭的女性社会。不与任何异性来往,但又不是秘密结社;结构松散、对外开放,不带任何军事、政治色彩。这是一个以老同为组织形式的女性精神王国。

这些关于女书的传说表明:一、女书字形体与女红图案有关;二、女书字形与方块汉字有关,可能是为遮人耳目而进行了变异;三、女书记录的是当地方言土语;四、女书的创制是妇女维护自身利益的迫切需要;五、女书作品内容主要是诉苦,用于女性内部的情感交流。群众的口碑传说为考察女书的起源、创制提供了重要信息和参考依据。

二、文化价值

女书作为世界上的妇女专用文字,其独特性不得而知,由此而衍生出的女书的发展,女书的传承,以其为符号承载的文化信息等等所构成的女书习俗也是具有独特的意义,因此造就了女书习俗作为非遗的独特的文化象征与文化价值。

生态性的文化价值实际上是由于非物质文化遗产内在的活态性。一种习俗本身是对生态环境以及时代环境的适应,从而展现出一种独特的、生态的、持久的文化景观,体现了非遗在生态性方面的价值。女书何以称为女书,是因为它独特的性别通用范围,它的起源与传播的原因都值得深思。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,“女书习俗”项目保护单位江永县文化遗产保护中心评估合格。

文化轶事

1、九斤姑娘女红造字说

很久以前,上江圩有位才华出众的姑娘,因为她生下来有九斤重,人们就叫她九斤姑娘。九斤姑娘非常聪明能干,有一双巧手,纺纱织布、绩麻绣花样样出色。附近的姑娘们都喜欢和她结交姊妹,还有的从远道慕名而来和她交朋友,学女红。以前女人不识字,托人带口信儿常常出错。九斤姑娘便创造女字,用这种字把信写在纸本上、扇子上、帕子上,捎给远近的姐妹。她们接到信后,大家聚在一起,一边做女红,一边读纸读扇读帕,也一边传习女书。后来姑娘们都学会了这种字,一代一代传下来。

宫哲兵在1991年出版的专著《江永“女书”之谜》三册,他根据女书自然传承人高银先的读解录音,逐字标音、注义,保持了女书字符形体结构原貌。赵丽明教授于2005年出版的专著《中国女书合集》,搜集了当下所能见到的女书原始资料的90%以上。这些补救一定程度上还原了历史的原貌,保存了历史的记忆,在历史的夜空里里闪耀着独特的光华。

(三)大歌堂

新娘出阁的这一天的坐歌堂活动便是较为重要的“大歌堂”活动。大歌堂与小歌堂类似,都是在堂屋中举行,备好丰盛的酒菜,张灯结彩,喜气洋洋,还有喜糖瓜果,土特产品等。父老乡亲们齐齐聚在堂屋里,新娘和陪唱的座位女们一起登台,新娘在上位,座位女成两列在新娘身旁。这次坐歌堂所唱的歌曲为“哭嫁歌”。哭嫁歌在中国西南地区盛行,在湘南地带如江永县附近特别盛行。

至于女书传本资料,最早可见明末清初者。女书作品文本历史很短。女书的主人去世后,还要带些女书到阴间去陪伴,免得寂寞,女书常作为殉葬品埋掉或烧掉,少数作为纪念品留给女儿、姊妹女友。人死书亡,加上历次政治运动中女书被认为是"妖书"、"妖字"屡遭批判,整筐地烧毁。

女书文字与汉字不同的地方是:女书是一种标音文字,每一个字所代表的都是一个音。现时文献搜集到的女书文字约有700个。女书的字型虽然参考汉字,但两者并没有必然的关系。而且,由于女书除了日常用作书写以外,也可以当成花纹编在衣服或布带上,所以字型呈现弯曲细小的形状。

女书记录的语言是女书流行地的与众不同的永明土话;它标记语言的手段和方法奇特,可以同音借代,用仅有的数百个字符可以写出千余字的七字韵文来;女书采取家传、亲朋相教的方式世代相传;它和妇女特有的婚嫁、岁时节日、庙会等民俗活动紧紧融合在一起,充分表现了自己的功能和价值。女书文献都是七言(少量五言)唱本,内容有自传、书信、民歌、祭祀、纪事等,在一个侧面一定程度上反映了地域性社会历史和民间生活。

2020年1月21日,由湖南省非物质文化遗产保护中心主办的“乐享非遗·美好生活”2020年春节“我来学手艺”湖南非遗体验展暨中小学生寒假社会实践活动在湖南省文化馆正式启动。活动上展现了女书习俗文化。

3、神台买书说

据铜山岭农场河渊村的老年妇女讲,女书是从道县传过来的。桐口、荆田村以北十里外的道县新车乡有座庙,相传女书是从这里的神台上烧香化纸买书传开的。很早以前,有一家父女三人采药路过此地,两个女儿走不动了,在地上一坐不起,老人也因悲伤死在这儿。后来这里人杰地灵,来此地祈拜可消灾去病,人们便为他们父女起座庙。哪家有病痛、哪家媳妇不生崽,到庙里拜过,病没了,灾去了,孩子也有了。一传十,十传百,附近百八十里的人都来祭祀求福,而且都是女人。神台上有绣花小红鞋,没有小孩的拿一只回去照样做一双,拿一双回去就做两双。做了鞋就会有小孩,生了小孩再把鞋送回庙里。神台上还有女书。烧过香,化过纸就可以拿一本回去看读(叫"花钱买书"),读过后可以拿来换。最早的神台女书不是用笔写的,而是用丝线绣在绸子上,一卷一卷的。特别是十五、六岁的女孩子,拿了女书回去要照抄一份,跟年纪大的妇女学认学唱学写。以后可以用女书把自己的心里话写出来,悄悄送到神台神龛上,让别人去读、去写。快出嫁的姑娘如果不会唱女歌、写女书,不会做女红,是被人看不起的。

三、教育价值

着眼于现存的女书资料,人们可以了解到其中有大量的教育方面的作品,例如《四字女经》等伦理作品,《太平军过永明》等历史故事,《孟姜女》等传说故事。人们可以发现女书作品直接或间接地以女书为媒介来教化女人,从而折射出女书文化的教育功能和教育价值。

(一)愁屋

“先三日,戚懿咸集,名将愁屋,悲将离也。”坐歌堂为婚礼前三天开展的活动,第一天便是“愁屋”。愁屋也叫嘈屋,因为离家而愁,但随着歌堂的唱响,渐渐热闹嘈杂起来了,于是也称嘈屋。除了待嫁新娘和乐师外还需要六个歌伴,也称“座位女”,在其中选出一个领唱。领唱可以是新娘的母亲,如果是由其他的妇女担任的话,需要满足八字吉祥,丈夫健在,子女双全的条件,以起到一个吉祥的好兆头。新娘坐在堂屋的正中间的上位,座位女成两列坐在待嫁新娘身旁。乐手用唢呐和二胡伴奏,在领唱唱响《愁屋开声歌》后,仪式才正式开始。领唱在唱完开头前三句后屋内的座位女们一起齐唱,所唱的曲目均用女书写成,有书、纸、扇、帕等种类,也叫读纸、读扇、读帕。演唱有固定的曲式的调目,一般就唱描写新娘即将离家依依不舍之情的《五更愁》(有的也叫六更愁):“一更愁,水渍六楼无聚楼,无者聚楼双溢水,双双溢水泪双流。二更惆,黄龙溜过亲床头,亲者床头涛涛水,是女过它双泪流。”除此之外还有《训女词》《教做家务》等经典的用女书写就的歌曲,内容涵盖了已婚妇女对于新的嫁娘婚后生活的借鉴和指导。唱至凌晨,再由一曲《休堂堂歌》结束婚前头三天第一晚的愁屋活动。

4、女书与婚嫁文化

所谓女书,最有代表性的"经典"是婚嫁礼物"三朝书"。所谓女歌,最有代表性的是婚嫁歌。所谓唱歌堂,最隆重、规模最大、时间最长的是婚嫁时的进歌堂、坐歌堂、贺歌堂、哭嫁、贺三朝。在数日,甚至十几日、数十日的婚嫁活动期间,女友朝夕相伴做女红、唱女歌。新娘、伴娘及所有的人都穿上最漂亮的服饰,是女红技艺的充分展示。可以说,婚嫁是女书文化的集中体现。也正是女书之乡这种独特的婚嫁礼俗,是女书得以传承当下的文化土壤、社会舞台和价值动力。女书流传的江永东北部潇水流域上江圩一带的风俗习惯,有的和江永其他地方一样,有的是这里独有的。

传承保护

传承价值

一、历史价值

在对女书资料的搜集、整理,女书文字的破译,女书文字的性质、起源的考证等方面,学术界取得了一定的成果和定论,这些成果本身就是民间历史的一部分,研究又逐渐完善并丰富了民间历史。《湖南各省调查笔记》记载:“每岁五月,各乡妇女,焚香膜拜,持歌扇同声歌唱,以追悼之。其歌扇所书蝇头细字,似蒙古文,全县男子能识此种字者,余之未见。”女书由于多种复杂的原因并无留存的古代文物,也未载于史志,但人们并不能否认这个特殊现象和特殊历史发展的存在,因此相关研究一定程度上弥补了官修历史。

社会影响

重要活动

2010年7月23日到27日,以“诗意潇湘”为主题的“湖南活动周”在上海世博会拉开帷幕。历经千百年历史风雨洗礼所积淀成的女书文化在世博会上绽放异彩,通过民族、民间、民俗等风物表演《坐歌堂》和现场女书书法、女歌、织锦的演示,展现了女书文化的国家非物质文化遗产的风采,让游客充分领略了女书的神奇与美丽。

女书作品基本上都是长诗体韵文,90%以上是七言,偶见五言、杂言。女书的阅读方式一定要唱诵,大多用一种特定的比较低沉、哀婉的曲调吟唱(简谱见本章后)。女书作品几乎都是唱本。其创作者是当地精通女书的"知识分子",用女书中的说法叫做"君子女"。这些妇女又被称作"歌头"。这样能唱、能写又能创作女书的妇女不是很多的。她们是女书的教授者、传播者。她们出嫁所至,即女书传播范围所及。这些妇女在当地有很高的威望。往往以她们为核心,以女书为灵魂,凝聚着一个个女性社团--结交老同姊妹群体。

她们的社交活动场所是在家里的绣楼堂前。她们的社交活动方式为写女书、唱女书,以及切磋女红。每当女书歌声响起的时候,姑娘、媳妇、老妪便聚拢来一起"读纸读扇",忘情入境。大家都沉浸在女性情感世界中,自演自唱,自娱自乐。在女书之乡,妇女们不一定人人会写女书,但几乎人人会唱女书歌。女书作品是共享性的,即使是自传或信件,也是唱出来大家听,甚至大家唱。女书文学是一种群众性的民间说唱文学。女书文化是一种"沙龙"式的歌堂文化。

历史渊源

女书,是湖南江永女书专用的汉语方言音节表音文字,是方块汉字的变异。江永地区的坐歌堂习俗是以女书的产生为基础的。女书产生的具体时间仍然是个迷,学术界对此有较多种说法,主要有三种:第一是女书产生于史前的刻画符号,和甲骨文的产生是同一时代的;第二是女书产生于唐宋时期;第三是女书的产生不早于明代。宫哲兵和赵丽明都持这种观点。宫哲兵在其文章《女书时代考》《论江永女书决非先秦古文字》中做出了考证和分析,得出了女书的产生年代不会早于明代,并且盛行于清末的民国时期的论断,这个观点得到了相当一部分的学者认同。根据学术界的这个论断,可以推测江永地区出现坐歌堂习俗的时间是明代以后。

2000年前后,中南民族学院女书文化研究中心成员在湘南、桂北的十多个县进行了调查,结果表示,在湖南江华、道县、广西富川、灌阳等地都有女书流传的痕迹。其中在广西钟山发现了女书文本,但没有找到女书传人。女书坐歌堂活动主要集中在江永地区。

2016年4月19日晚,第三届“联合国中文日[¡]联合国中文日,是2010年联合国新闻部现全球传播部宣布启动的节日。这一倡议以庆贺多种语言的使用和文化…详情>”女书习俗展演活动在纽约联合国总部开展。

民俗内容

女书习俗活动流程

江永女书流传地区的坐歌堂是以女书为媒介,由待嫁新娘、陪娘和乐手构成基本成员,分为愁屋,小歌堂,大歌堂三个阶段。历时三天,是江永婚嫁习俗中的一个重要组成部分。“坐歌堂”需在祠堂中举行,有大小规模之分。小规模的坐歌堂就如江永县中的一首民歌唱到“一张桌子四四方,一个猪头摆中央,两边坐起唱歌女,中间做起媳妇娘”,规模大的要在新娘家堂屋中间安放七张方桌,一字摆开,成长条桌,桌上要放上喜糖、酒水还有土特产品等。《永明县志》对江永县地区坐歌堂习俗有着详细的介绍:“先三日,戚懿咸集,名将愁屋,悲将离也。翌日男家送花烛并花粉钱,至入夜,女冠龙冠,御红衣,扶坐中堂,两旁女伴,艳装列坐,红烛排筵,中宵燕集,名坐歌堂,赴席者各给花粉钱,次日如之。”

关于女书的起源、历史,研究依据十分有限。与女书有关的文献记载,迄今所能见到的确切文字,最早仅仅是民国二十年(1931年)七月,和济印刷公司刊印的《湖南各县调查笔记》上册"花山条"一则:"(永明县)花山,在层山岭之麓。石玲珑若花然。相传唐时,谭姓姊妹,学佛修真,入山采药,相与坐化于此,土人于山颠之(原注:今称花山庙)。石既罗列有致,加崇林美荫,磴道缘石罅以出,升降忘劳。每岁五月,各乡妇女焚香膜拜,持歌扇同声高唱,以追悼之。其歌扇所书蝇头细字,似蒙古文。全县男子能识此种字者,余未之见。"此书是当时湖南为自治,全省普查,各县调查员收集本地情况撰写汇集而成。到当下,其他史志文献、出土考古皆无徵。

文化特征

文化内涵

1、女书与女性结交文化

老同,即老庚、同庚,本指同年生的结交朋友。同性之间结老庚,在中国是常见的人际现象。在江永也如此。一般男的叫老庚,女的叫老同。老庚、老同还可传代。在女书流传地区,妇女结老同的范围大大拓宽了,只要情投意合,无论年龄大小都可结拜姊妹,成为老同。结交的老同人数不等。一般根据年龄、经历,结交姊妹有婚前少女型和婚后中老年型,偶有忘年之交。这是一种非血缘关系的民间社团组织,是一种准结社现象。

第一,关于长辈教晚辈如何做人,提醒女性在看待人时应重视人品等。第二,关于教育子女要讲究孝道、尊敬老人、孝敬双亲的内容。如《传家宝》从反面惩罚来教育人们应当注重孝:“谁知有些不孝子,娶得妻来变了心;夫妻鱼水情意合,不将父母挂在心。”这些“七字韵文”用通俗易懂语言教育着女性,感化着女性。第三,关于朋友之间的相互劝慰、劝诫的内容。如《姊妹责备书(一)》,用严厉的批评、辛辣的嘲讽朋友行为的不检点的行为,从而达到教育的目的。第四,关于涉及劳动和自然常识方面的内容。女书中就有如《四字女经》这样的教育文本:“习学针黹,务要勤辛,剪刀麻线,时用不停。”第五,女书的传承方式本身就是一种教育的活动过程。

各地的各种节庆活动往往是民歌及各种民间文艺的盛会。女书歌堂文化有着特定的民风习俗社会土壤、特定的内容、特殊的文学价值和社会意义。除了男耕女织的生产生活方式之外,女书之乡有一些别具特色的节庆习俗,为妇女们提供了很多聚集"读纸读扇"的机会和条件。

5、女书和女红文化

女红,也叫做女工、女功,旧指妇女所从事的纺纱、织布、刺绣、缝纫等生产工艺活动。当地妇女的服饰基本是传统的汉族装束。过去,一家人的穿戴,从种棉花、纺纱织布,到缝衣做鞋,都是自给自足。除了纺纱、织布、缝纫之外,这里比较有特色的女红有绣花、织带、绘画、剪纸、做八宝被等。文化特点

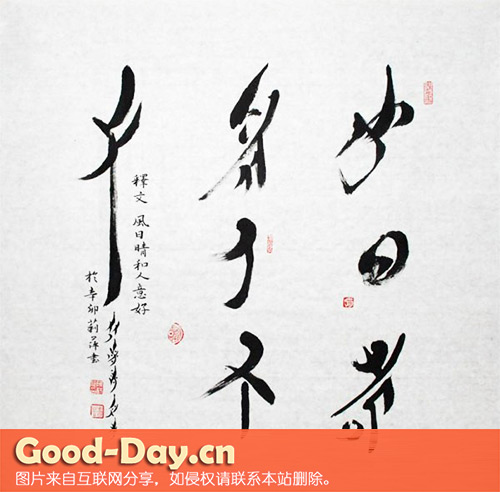

女书文字的特点是书写呈长菱形,字体秀丽娟细,造型奇特,也被称为"蚊形字"。当下搜集到的有近2000个字符;所有字符只有点、竖、斜、弧四种笔划,可采用当地方言土语吟诵或咏唱。