历史渊源

青牛葫芦是指在自然生长的葫芦上使用雕刻绘画手段雕刻、火烫及彩绘出各种图案的工艺品,其传统制作技艺流传在黑龙江哈尔滨五常一带,已有200多年历史。

19世纪,郑祖桥末生于五常,自幼酷爱书画,常在葫芦上刻字画送与友人。因其个子矮小,人称“小郑葫芦”。青牛葫芦由“小郑葫芦”传承演变而来。其第四代传人郑国华作品落款常用“青牛”二字,久之,人们又称其为青牛葫芦。

18世纪中叶,清政府移民于此地,古老的葫芦文化随之扎根。

工艺特征

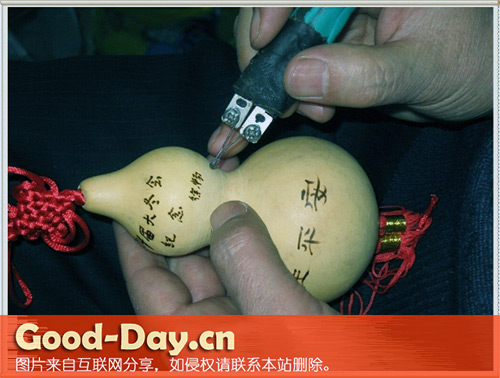

青牛葫芦质坚壁厚,皮面细腻光滑。青牛葫芦有雕刻、火烙、立粉及彩画等4个种类。雕刻分透雕、浮雕、阴刻和阳刻;火烙则分工笔线描、界定渲染;彩画分重彩和淡雅;立粉分描金和单色。青牛葫芦制作技艺受清宫廷绘画影响,设计考究,疏密得当,线条流畅、风格高雅,落脚于黑龙江却有江南彩艺的风貌。与山东、河北等地的葫芦制作相比,青牛葫芦在继承了“小郑葫芦”端庄高雅风格的基础上,郑国华还把他擅长的工笔画技巧运用到葫芦制作上。青牛葫芦的画风和构图非常粗犷,笔法大气,具有明显的关外风情。在选题上,青牛葫芦不仅仅局限在外地葫芦常见的吉祥祝福图案,古代人物、诗歌、小说故事、神话传说等都成为其选题内容。在创作风格上,青牛葫芦一般不涂鲜艳色彩,继承了“小郑葫芦”端庄高雅的风格。作品风格强调物体色泽与烙画色调的统一,表现物体与形式和谐之美,脱出民间传统“俗”字,而呈现“雅”趣。创作采用“沙兰皴”技法使作品更加浓厚大气。

工艺流程

青牛葫芦首创葫芦表面涂“立得粉”新工艺,把立得粉、胶、油漆按一定比例调合,用特制的纸筒把这种混合物涂到葫芦上,再在上面描金画银,使普通的葫芦平面雕刻产生强烈的立体感。

社会影响

社会活动

2013年5月,青牛葫芦制作技艺非物质文化遗产保护项目传人郑国华在东北农业大学校园里,对青牛葫芦制作技艺进行了表演,同学们还学习了制作青牛葫芦的方法,进一步了解黑龙江宝贵的文化遗产。

传承保护

传承状况

截至2007年,郑国华还没有传人,他的3个女儿都有各自的专业和爱好,未系统地学习青牛葫芦的制作;截至2020年3月,郑国华带徒人数为3人。传承人物

郑国华,字中兴,号青牛,1951年生,五常市青牛葫芦艺术研究所所长,高级工艺美术师,黑龙江省工艺美术大师,哈尔滨市十大民间艺术家。郑国华入选为首批黑龙江省非物质文化遗产代表性传承人,五常市非物质文化遗产保护中心申报,项目名称:青牛葫芦制作技艺。