中元节的起源可追溯至上古時期的礼神祭祀活动,后随着佛教与道教的介入,开始固定于农历七月十五,作为节日逐渐发展。

远古時期

七月十五作为庆祝节日,最早可追溯于夏代甚至远古的月亮崇拜,具体到社会活动层面,则为满月之時举行的“跳月”庆典。《礼记·祭义》曾记“祭日于坛,祭月于坎”,“祭日于东,祭月于西”。《史记·匈奴列传》记单于朝拜日、夕拜月。直至战国、秦汉時期,华夏族与匈奴族仍将拜月奉为祀典。远古時期的氏族男女们每逢月圆之夜都要集会于场,举行歌舞庆典,也就是“跳月”,七月十五的主题多与祭奠鬼魂和主杀之神有关。秋尝祭祖

除与“跳月”古俗有关外,随着儒家等思想发展,七月十五开始与迎四時之气、祭四時神和四時祭享先祖的礼俗接轨。如《礼记·月令》载:七月“立秋之日,天子亲帅三公、九卿、诸侯、大夫以迎秋于西郊”。迎秋時、秋气,颁祭秋季主神——刑杀之神(死神),故郑玄注曰:“迎秋者,祭白帝(少皞)白招拒于西郊之兆也。”立秋属于农历七月的节气,其時间与十五日相近。四時祭享又称四時常祭或時祭、時享。其中,四時享唯“秋尝”是夏商周三代不改之制,其時间多为七月月半,进行祭祖、尝新、聚宴及迎拜刑杀之神等活动。這一文化习俗随時代发展,在战国時期的楚国時曾转型为节日,被吸收楚文化的南方少数民族所传承,如阿昌族的“烧包会”、壮族在七月十三日至十五过“鬼节”、布朗族的七月十五祭祖活动等。盂兰盆节

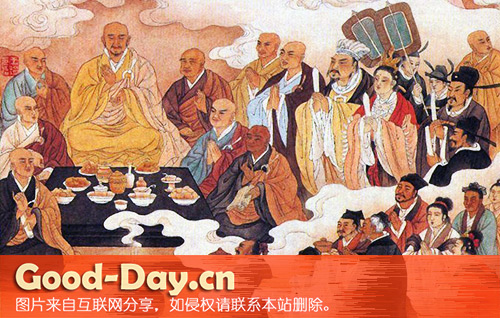

佛教有结夏安居的传统,即在夏季雨季到来,草木、昆虫繁殖最盛的時候,僧人们要一直聚居不出,专心修学。這一习俗传至中国后,按照中国的气候特點,结夏安居的结束時间刚好也是农历七月十五。這一习俗又与佛教的另一传说“目连救母”融合,于是就有了超度逝去亲人的农历七月十五“盂兰盆节”。梁代大同四年(538年),梁武帝在同泰寺主持盂兰盆会,盂兰盆节由此在中国普及,传播至日本等国家。

道教信仰

随着东汉以来道教的发展,中国人又产生了“三官大帝”的信仰。三官大帝分别为天官大帝(赐福)、地官大帝(赦罪)、水官大帝(解厄),其中地官大帝的诞辰即为农历七月十五中元节——中元节之名也正源于此。因此,随着道教三官信仰的加入,农历七月十五的祭祀活动又有了为逝去先人祈福赦罪、使其能够安居地下的含义。随着历史演变,中元节既有本土儒道的文化、宗教渊源,同時也融合了佛教的相关内容,并在长期的民间传播中,最终演变成一个以悼念、追思、祭祀、救度逝去亲人为主要内容,融合三教的民俗节日。