撒拉族介绍

中国信仰伊斯兰教的十个少数民族之一,主要居住在青海省循化撒拉族自治县、化隆回族自治县甘都镇和积石山保安族东乡族撒拉族自治县。在积石山县,主要分布在大河家镇、四堡子乡、刘集乡,石塬、柳沟、吹麻滩、小关等乡镇也有散居。撒拉族有自己的民族语言,属阿尔泰语系突厥语族西匈语支的乌古斯语组,没有文字,用汉文,通汉语。民间传说、宴席曲、"花儿"、歌舞等民间艺术丰富多彩,富有特色,服饰、居住、饮食、丧葬等习俗,特别是婚俗独特、有趣,具有浓郁的民族风情。

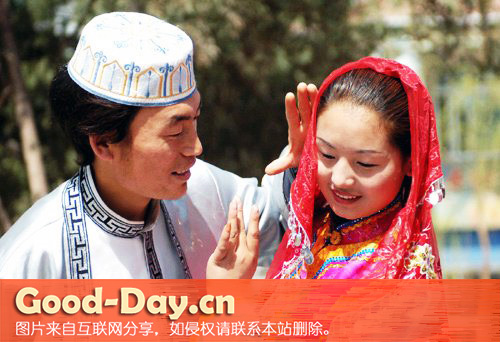

新娘来到大门口,撒拉族婚俗中颇具情趣且非常热闹的"挤门"开始了,新郎村里的小伙子们聚在一起,层层阻挡新娘入门。送亲的一方认为,这天是新娘一生中最宝贵的日子,应该足不沾尘,由长辈直接抱入洞房;迎亲的一方却认为新娘不走进去有损新郎身价,以后难驾驭新娘,硬要新娘下马步行。于是,你冲我堵,互不相让,致使送亲者"生气"要把新娘带回去,这时本村长者故意对小伙子们嗔怪一番,对送亲者陪个不是,客人们仍和好如初,新娘长辈把新娘从马背上抱到洞房。对这一习俗,撒拉族学者韩小平先生在其《撒拉族婚礼与骆驼戏》一文中进行了生动、精彩的描述:"新娘来到婆家门口时,几乎全村的男女老幼早已把整个巷道挤得水泄不通,爆竹声震耳欲聋,更有一群小伙子涌上前来,和送亲队伍扭作一团,你推我搡,这是撒拉族婚俗的又一风俗,送亲的男眷簇拥着新娘,保护着她强行走马进门,取意新娘有强大的后盾,警告婆家日后不得虐待。而男家则堵着门,硬是要让新娘下马步行,取意新娘日后要规规矩矩,孝敬公婆,尊敬丈夫,不得无礼。为此,双方常有争执,但并不因此伤害感情。"

婚俗简介

撒拉族通行一夫一妻制。解放前,在婚姻方面有几种特点,

二是男子有凭“口唤”,离弃妻子的特权,即男子如果对妻子不满意,只要说三声“我不要你了”,就算宣布离婚。而女子却无权提出离婚;

第三道程序是送"麦海勒"(彩礼),结婚前,男家要向女家送"麦海勒",其多少视男家经济情况而定。据清朝龚景翰《循化志》记载:"富有的男家可送马两匹、骡一匹,若家贫无骡马者,可用四小牛抵之。"一次纳不起彩礼者,可先送一半,日后再补。富户送彩礼则衣料和彩金倍增。临娶时还要送衣服面料及化妆品等。这是旧的习俗,现在随着社会发展,送的彩礼越来越丰富了。

四是近亲通婚的较多。解放后,这些情形几乎都已改变。

三是早婚现象很普遍。女9岁,男12岁,就要承担婚嫁的“非日则”(神圣的天命)。从此,阿娜们不准出大门一步,只能整天待在闺房绣花或学做茶饭,等媒人登门说亲。

婚礼程序

说亲是缔结婚姻的第一道程序,男家看准了某家的姑娘,首先央请"嫂吉"带上礼品,向女家说亲,女家父母应允后,还要请其亲房叔伯、阿舅,征求他们的意见,其中阿舅的意见尤为重要,大家都同意方可决定。获女方家同意后,男方择定日期,多为"主麻日"(星期五),请媒人向女方送"订婚茶",进行第二道程序。一般送茯茶一封、衣料两件、耳环一对,女家接受,即表示应允,并当场议定聘礼。一经定亲,女家则不得将女儿再许与别人。

举办时间

撒拉族的婚礼一般都在隆冬举行。嫁娶前,男家要向女家送去各种聘礼,然后择定吉日正式嫁娶。送彩礼时,声势虽大,礼并不多。送彩礼的人少则二三十人,多则八九十人,均为男人。娶亲时,由新郎及其男亲备上骡马,前往女家迎娶新娘。到了女家,新郎及男亲都不进家门,而是坐在门外的场院里,由女家先用油香等茶食招待,饭后请到叔伯家住宿。次日,女家设宴招待,宴席仍在门外场院进行。席前先由阿訇诵”尼卡海“,即合婚经。诵经时,新郎跪在门外野地,新娘跪在家中炕上,阿訇站在院中高声诵经。诵毕,将一盘红枣、核桃、糖果等撒给门外众人。席毕新郎及男亲先回。阿娜出嫁这天,至亲好友,左邻右舍的男女老幼纷纷赶来,坐在新娘身旁,一边看长辈给新娘梳妆打扮,一边专心致志倾听阿娜哭唱”撒赫稀“。到黄昏时分,梳妆好了的新娘,由至亲长辈二人搀扶,哭唱着缓缓退出大门,在门前的场院里绕走三匝,徐徐撒完一把粮食,象征家中五谷丰登,到婆家生根发芽,然后登上新郎家送来迎亲的骡马,带上面纱,由至亲中已婚的两名妇女陪伴,其它亲朋簇拥送到婆家。这时,女方村里早先嫁到男方村庄的妇女们,端着一盘盘香喷喷的”比里买亥“(油拌的面食),在村外的道旁热情迎接,并通风报信,密告本村”挤门“的情况,使送亲者有个精神准备。此时,在新郎的大门口,村里的小伙子们挽袖露臂,准备”挤门“──阻挡新娘入门。送亲的一方认为,这天是新娘一生中最宝贵的日子,应该足不沾尘,由长辈直接抱入洞房;迎亲的一方却认为会有损于新郎身价,以后难使唤和驾驭新娘,硬要新娘下马步行。于是你冲我堵,兴高采烈,大喊大叫,互不相让,致使送亲人要把新娘带回去。但这不用担心,经长者对本村青年嗔怪一顿,对送亲者和颜悦色地赔个不是,客人们仍和好如初,一一返回,上炕入席。新娘就餐前,由至亲长辈作一番美好的祝福,然后用筷子揭开新娘的面纱,撒拉语叫”巴西阿什“。这双象征吉祥的筷子,新郎家一定要破费收回。餐毕,新郎家的妯娌们端一盆净水,前来向新娘索取喜钱。她们用筷子或手搅动盆里的水,让新娘把铜板丢在水中,象征婆家清白似水,愿新娘深扎根,结硕果。撒拉语称此为”盖吉尔桥依“。这时,年经人又纷纷起来,把新郎的父亲、哥哥、阿舅捉起来,满脸涂上锅灰,头戴破草帽,眼挂空心萝卜镜,用木棒抬起,或让骑牦牛转圈,热闹非凡,直到讨得一笔可观的喜钱方才罢休。接着就表演”骆驼戏“、”宴席曲“。第二天一早,娘家陈列陪送新娘的嫁妆,大伙儿一一观赏新娘精心刺绣的鞋袜、枕头等,并让其给新郎的至亲长辈们拜礼。为了表达对新娘家长及至亲们的深情厚谊,男方也拿出一部分钱财,予以酬谢。到此,婚礼就算结束。

最具风情、最热闹的要算婚礼了。双方择定吉日,婚期至,新郎在男宾陪伴下到女家迎亲,到女家时,新郎及男宾都不进家门,而是坐在门外的场院里,先有女方一位长辈给新郎戴上新帽、系上绣花腰带,女家用油香等茶食招待,然后请阿訇诵"尼卡哈"(证婚词)。诵"尼卡哈"时,新郎跪在阿訇面前,新娘跪在家中,阿訇站在场院高声诵经,阿訇念一段赞颂真主安拉的经文后,问新郎:"xxx你愿意娶xxx为妻吗?"新郎答曰:"愿意!"阿訇又问新娘的父亲:"你愿意将你的女儿xxx许配给xxx为妻吗?"答曰:"愿意!"诵毕,阿訇将桌上的红枣、核桃、糖果等撒向场院中,在场者争抢,人们还品尝放在桌上的一种叫"古古麻麻"的油炸食品。证婚仪式结束,女家宴请新郎及男宾,席毕,新郎及男宾先回到自家迎候新娘到来,女家则准备送新娘。

第二天,女方为新娘展示嫁妆,并向男方近亲、阿舅赠送礼品,男方也向女方亲属分送羊背子、衣料和现金,撒拉语叫"打发啦",表示谢意。同时盛宴招待女家亲朋,席将终,新娘母亲或女家长辈说几段"吾热赫苏斯"(嘱托词:亲家之言),夸赞长辈、阿舅、媒人等的功德,嘱托亲家对年幼无知的新娘要多加教育和爱护,祝愿新郎新娘相亲相爱、白头偕老。说完这带有浓郁喜庆色彩的"吾热赫苏斯"后,便一一告别,全部婚礼仪式也就结束了。(《积石山史话》董克义)

婚礼步骤

撒拉族的婚姻分说亲、行聘、婚礼三个步骤。“天上无云不下雨,地上无媒不成亲”,这是撒拉族人形容青年男女婚姻的一句俗话。这是因为撒拉族人民长期受宗教和封建思想的影响,男女青年成婚,须由“嫂吉”(即媒人)作介绍,父母作主。撒拉人不论男女,均以做媒为荣,认为每成全一件婚事,就等于积了立一座“米那勒”(宣礼塔)的功德。在撒拉族当中,男家看中了谁家的姑娘,首先邀来“嫂吉”,致意女家。女家父母应允后,还要请其亲房叔伯俱至,其中舅舅的意见尤为重要。大家都应允后再由媒人向女家送订婚茶一份和大耳环一对。茶叶是送给父母的,耳环是送给姑娘的。当日,女家做“油搅团”请来亲房叔伯与媒人同吃,表示婚事己定,决无反悔,并当场议定聘礼。双方商定后,媒人带着余下的”油搅团“,送给男家,作为复命。

一是男子有重婚、多妻的特权;

新娘出嫁梳妆时,要哭唱"撒赫斯"(哭嫁歌),然后由至亲长辈二人搀扶哭着缓缓退出大门,在门前的场地上从左至右绕走三圈,徐徐撒完一把粮食,象征家中五谷丰登,到婆家生根发芽,然后骑上新郎家送来的迎亲的马,带上面纱,由至亲中已婚的两名妇女陪伴,其他亲朋簇拥护送前往男家。途中经过村庄时,与新娘同村、已嫁到这里的"女相",按照撒拉族的传统习惯,让送亲人饮食她们所准备的"油搅团"和熬茶,迎送新娘。

新娘入洞房后,由新娘的嫂子或婶娘用一双新筷子揭开新娘头上的面纱,撒拉语叫"巴西阿什",同时说唱一段新娘生根、开花、结果、和睦相处的祝词。这双象征吉祥的筷子,新郎家一定要破费收回。之后,新娘就餐,餐毕,新娘家的妯娌们端来一盆净水向新娘索要喜钱,新娘把硬币投进水中,表示清白如水,扎根结果,撒拉语叫"盖吉尔乔依"。之后,男家设宴招待女家亲属,男方宗族也宴请女方亲属。这时,村里的年轻人又起来,把新郎的父亲、哥哥、阿舅捉起来,打扮一番--脸上涂上锅底灰,戴上破草帽和空心萝卜眼镜,翻穿老羊皮袄,或倒骑牛转圈,或用木棒抬起,任意嬉耍,热闹非凡,直到讨得一笔客观的喜钱才肯罢休。晚上,小伙子们表演"对委奥依纳"即骆驼戏,追述撒拉族先民从中亚撒马尔罕迁至青海循化的历史,怀念祖先这段不平凡的经历。然后唱起优美吉祥、诙谐有趣的宴席曲。