由来

“摩”在布依语中有“念叨”、“唠叨”、“埋怨”和“诅咒”等意思。“摩经”中的“经”,则借用了汉语的“经典”和佛教的“经书”之意。

望谟县的布依族村寨,以连续诵经的“摩经”自然宗教活动有许多内容,分别在坡上的山神庙、千百年的老树下、寨子边的土地庙和奇形怪状的山石旁等地,举行的摩公诵经宗教仪式,一般规模比较大,全寨家家户户参与,并且凑钱凑粮,凑酒凑菜,杀鸡宰猪,在仪式处设置供台,摆上祭品,倾听摩公诵经。

价值

对于摩文化的价值,贵州省政协原常务副主席、省布依学会会长王思明认为,摩文化是以布依族信仰为核心而形成的综合文化事象。它是布依族的知识体系,记载了布依族的历史,反映了布依族哲学、宗教、伦理观念等重要精神文化内容。摩文化是在布依族的信仰基础上形成的,在历史的长河中为布依人所享用,塑造了布依族文化的基本面貌,是布依人心灵栖息的家园。布依族古文字与摩文化典籍以及摩仪式有很强的传承性,虽然在传承过程中有一定的变异,但总体上保存了布依族历史上很多文化因素,因此具有重要的认识价值、研究价值和实用价值。

改革开放以来,布依族地区文化建设得到了很大的发展,汉语得到广泛传播和普及,很多布依人平常都不讲民族语言了,但是,在一些布依族村寨里,“布摩”仍大有用武之地,摩经及布依族古文字仍彰显着顽强的生命力。

内容

摩经《祭歌》是布依族先民在祭祀时唱诵的长篇歌诀之一,专用于超度亡灵和祭奠死者。它是布依族先民对人死后精神向何处去的一种最美好的祝愿,也是一种原始、纯朴与天真的设想。其中所设想的人的灵魂升天过程中所遇到的磨难,比现实要复杂得多,有的还对现实作了变形的描述——美好的东西比现实还要美,丑恶的东西比现实还要丑恶;容易的比现实还要容易,艰难的比现实还要艰难等。《祭歌》表面上看具有明显的巫文化内容和语言特点,但并不是单纯的巫文化。“我们一旦揭去其外衣,就会发现它有中华民族传统文化的内核。”王玉贵说,布依族摩经明显具有以下几个方面的文化价值:对孝子作伦理道德、阴阳五行、人生祸福与为人处世、勤劳勇敢的精神、物种起源、感恩戴德、神话传说、风俗习惯等的教育。

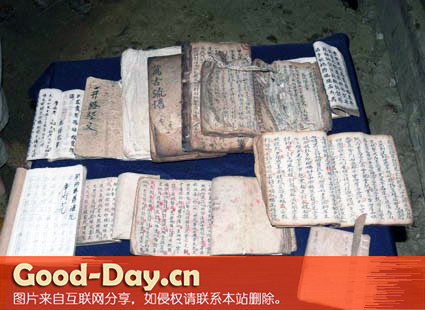

“摩经”分“大摩经”和“小摩经”,大摩经主要在大场面或重要场合出现,大摩的经书是为祭祀使用;小摩经称为“解绑经”,使用方式在小场合,主要是解决对象的精神痛苦。布依族对使用摩经的民俗活动,称为“打老摩”。并尊称从事摩文化职业的男性传承人为“摩公”,女性传承人则叫“丫牙”。摩公、丫牙口述的经书有数十种,民间里保留着很多用手抄写的“摩经”,它把布依族先民创造的自然宗教文化成果记载下来,在一代代的传承中不断丰富完善,成为布依族心灵中的原始信仰。

据有关专家介绍,摩经是布依族用汉字和土俗字记录布依语音形成的一种规范的宗教经典文本。摩经文字主要有3种类型:第一种是比较抽象的符号;第二种是自创的表意文字和少量汉字;第三种是借用汉字造字法创造的方块字。摩经大致形成于唐宋时期,早在“布摩”中口耳相传。随着历史的发展,又有不少新的内容添加进去,到了明清时期,才由本民族中懂汉文的知识分子,用汉字和土俗字将其记录下来,成为书写的民族文化符号。

望谟县有大大小小的布依族村寨800余个,这些村寨至今还保存着比较完整的摩文化民俗,传承布依族原始宗教的“摩经”文化人现有1000多个。“摩经”是布依族文化的灵魂,摩文化民俗又是布依族最重要的民俗活动之一。

内容丰富的《解邦经》表达方式多样,有消灾、祈福,驱邪除魔,“祭水神”等。

简介

布依族摩经文化是布依族民间信仰文化的一种表现,有布依族“百科全书”之称。

“布依族的典籍,以摩经最具民族特色。”贵州大学人文学院历史系副教授罗正副说,如果深入考察一个民族会发现,他们尊崇的具有信仰意义的经典,乃是最能展示其社会生活、伦理道德、风俗规范、历史文化、思想信仰等行为特征的源头。事实上,一个民族区别于其他民族的根本文化因子,就深藏在各民族经典之中。只有深入挖掘民族经典,从中解读深层的文化涵义,特别是各民族的思想世界,才能真正全面理解和把握不同民族别具风采的文化本源。

历史背景

新中国成立后,布依族摩经几经生死考验。上世纪50年代,大量布依族摩经民间抄本被发现搜集,如《辟地撑天》、《十二个太阳》、《兴年月时辰》、《造千种万物》等。上世纪60年代中期以后,以摩经为代表的布依族文献古籍遭到了毁灭性的破坏。“文革”期间,大多数宗教活动被视为封建迷信而遭禁止,布依族摩经抄本也被视为“四旧”的产物而遭收缴、焚毁,多数地区的摩经被付之一炬。学术界对摩经的发掘、整理也基本停止。“文革”结束以后,作为布依族民间文学研究的一部分,布依族摩经的搜集、整理和翻译研究工作才逐渐得以恢复。

汉文典籍对布依族摩文化有不少记载。比如,清《兴义府志》载,布依族“惟神祀彭岑,空庭为庙,俗重老摩”;《安顺府志》载,仲家“丧则屠牛,执牛角灌饮。葬用棺,以伞盖墓上,期年而火,祭用枯鱼”;《荔波县志稿》说,布依族“丧家在安葬前之数日,先开路念经。附近各村男女,于每晚间天黑时齐集丧家门外,男女分行对立,各执长尺余之竹刷把一把,互相敲击,一人执一木棒击粑槽作拍子,虽百数十刷把蝉联,而击之出声,有条不紊;并于灵柩前悬挂铜鼓数面,每面用一人敲。其余各执四五尺长竹竿一根舂板作拍子,节奏亦颇和谐。盖因办丧事时,各亲友来吊,借此娱乐,以消永夜耳。”诸多文献记载,证明了布依族摩文化的悠久历史及其重要文化世象。难能可贵的是,这些记载中还保存了有关布依族丧葬活动和摩经的信息。