壮族传扬歌传唱形式独特,寓意深长,深受壮乡人民的喜欢,是当地人民群众生活中不可或缺的精神需要。马山各族人民都不同程度传唱壮族传扬歌。

实用价值

(1)挖掘、保护、发展壮族传扬歌,对于展示壮民族民间特色文化,增强壮民族精神文化自信心和凝聚力具有重大的现实意义。

历史渊源

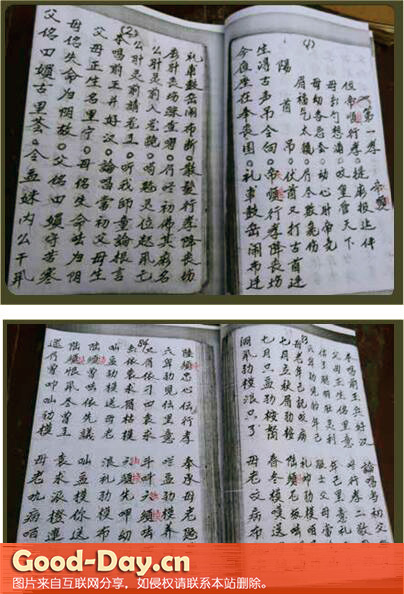

民间文学壮族传扬歌历史悠久。《传扬歌一》是此类作品的代表作,可能在隋唐甚至更早就已经产生,宋代形成雏形,基本定型于明代。诗中提到的重要地名有东京(今开封市)和马平县(今柳州市),不提柳州而提马平,说明长诗产生较早。出现的官名有一般的官、提督和皇帝,可推断产生于明代或明代初期。从社会阶级结构和经济形态来看,也说明产生于明代或明初。《传扬歌二》由清代前期今马山县境内金钗乡著名歌师蒙廷守创作,其中提到戊戌、癸卯、戊申、丁酉四年,最早在顺治时期,最晚在乾隆年间。《传扬歌三》流传于马山、上林一带,从歌词内容可推断为乾隆时期作品。《百岁歌》和《不忘父母恩》都流传在马山片联等乡,歌中提到“石崇算好汉,破千万家财”,提到董永和土地买卖,说明其内容来源于清代的说唱作品。

(2)作为一个古老而有特色的民俗文化品牌,民间文学壮族传扬歌以其那古朴特色的魅力引起了区内外广泛的兴趣与重视。保护和发展民间文学壮族传扬歌,将为打造马山特色旅游文化品牌提供有利的资源条件。

传承保护

传承价值

学术价值

壮族传扬歌对民族考古学、民俗学、民族文学的研究有重要参考价值。

传承人物

韦清元,男,壮族,马山县林圩镇联合村况项屯人,壮族传扬歌的代表性传承人,生于1932年3月,中专文化。自小热爱壮族传扬歌,并勤学苦练,不断创新壮族传扬歌歌词,掌握多种传扬歌唱技,形成自己的特点。多年来,他自发为附近村民传授唱技,利用农闲举办培训班,为壮族传扬歌的传承做出了积极贡献,目前培养的10多名弟子全部掌握壮族传扬歌演唱技法。

壮族传扬歌传唱范围较窄。马山县古寨乡、里当乡、金钗镇、林圩镇壮族传扬歌的传唱人员较多,有100~200人。他们的专业性强,传唱、编歌到位。

个人修养:全面阐述了壮族关于处理人们相互关系应当遵守的道德和规范,提出了道德教育和修养的途径和方法,反映了壮族人民对善与恶、美与丑、真与假的鲜明态度和善恶观,是壮族优秀传统伦理道德之集大成。

文化特征

内容分类

壮族传扬歌是壮族民间伦理道德长诗的总称,它产生于明代,主要内容是揭露统治者、剥削阶级的不公行为,论述做人的道德规范和应承担的义务,以及如何处理好家庭内部关系等。主要体现在三方面。

壮族传扬歌没有情节,没有人物塑造,是专门用哲理性语言阐明伦理道德的民间长诗。

艺术特征

壮族传扬歌原始古朴,极富民族文学性及教育、揭世、警人功能。

蓝日茂,男,瑶族,马山县古寨乡古寨村人,壮族传扬歌的代表性传承人,生于1970年2月,小学文化。10岁师从蓝天榜(已故)学唱传扬歌。他苦练唱功、唱技,不但掌握多种壮族传扬歌唱技,还充实和创新壮族传扬歌歌词,形成自己独特的风格。为使壮族传扬歌能代代传承,多年来,他通过举办培训班的形式,积极把唱技传授给本屯和附近村屯爱好者,共培养了20多名弟子,为壮族传扬歌的传承做出了积极贡献。

社会影响

2020年12月,广西民族出版社在南宁国际会展中心举办“弘扬优秀传统文化,铸牢中华民族共同体意识——《壮族传扬歌100首》《古诗汉壮对译》分享会”,亮相2020广西书展。广西壮文学校学生代表用壮汉双语朗诵《壮族传扬歌100首》《古诗汉壮对译》