文化特征

主要内容

陈梦吉故事是民间智慧人物故事,以陈梦吉为主人公,以机智“扭计”为主题,内容短小精悍、题材广泛,有文学才华的、斗智竞技的、科学推理的、诉讼破案的、行为机智的,有治恶惩奸为民泄愤的、抱打不平仗义助人的、除害消灾扬善为民的、治病救人成人之美的、装神弄鬼破除迷信的、作弄无辜行为庸俗的等等,多达300余篇。

2.对文学(特别是民间文学)创作,具有较好的借助参考价值。

3.作为一个地区的民间文学,有其地方性特征,与地方志有密切关系,为编修地方志提供有价值的乡土文学资料。

3.流传渊源

陈梦吉故事由民间集体口头创作、口头流传,代表了民众的心声,受民众的喜闻乐道而世代流传,并经过民间的口耳相传而越传越广、越传越远,由新会传向四邑,从四邑传向广东及岭南各地、传至港、澳,由出国华侨传向中国国外。据传承人赵拱卿(97岁)、谭仲川(84岁)及其他一些老前辈回忆,中华人民共和国解放前后,不论榕荫下、茶楼中,到处都能听到人们传讲陈梦吉故事。陈梦吉故事成了一种普及化、平民化的大众文学。

(二)社会价值

1.陈梦吉故事中,有不少为正义抱打不平,为百姓拯危纾困,为公益多行善举,为弱者出谋献策,为求者热心相助等篇章,对构建文明社会、道德社会、和谐社会、幸福社会,仍然具有较高的社会价值。

(三)文学价值

1.为繁荣文艺创作提供较好的文学素材。如不少影视作品根据陈梦吉故事创编制作而成。还可以利用陈梦吉故事的素材,再创作更多其他形式的文艺作品,丰富群众文化娱乐生活。

4.在文化生活匮乏时期,具有为民众提供生活话题,传播生活知识,丰富生活内容的娱乐功能。

2.在政治思想落后年代,具有启发人们摆脱愚昧,教育人们隐恶扬善,激发人们树立正气的教育功能。

传承保护

传承价值

(一)历史价值

1.在封建制度时代,具有揭露社会矛盾,鞭挞贪官豪强,为民泄愤解恨的社会功能。

4.风俗的乡土特征。故事中有很多涉及新会地方的风土人情与风俗习惯。

(四)群众性

陈梦吉故事是过去劳动群众在生产与生活的社会实践中,对劳动群众自身、身边的人及社会现实的思想表达与情感诉求,用他们的语言与方式创造出来、传播开去,由群众中来,又回到群众中去,具有广泛的群众性。而故事所讲述的人物、地点、事件、情节等,都是人民群众所遇到、见过、到过或听过的,与生活息息相关,是一种群众性创作,群众性参与,群众性传承的普及性的大众文学。

2.事件的地方特征。陈梦吉故事有不少篇章的事件都涉及新会的重大历史事件。

(三)时代性

故事产生于旧时代,受封建落后思想文化的影响,一些故事题材都带有反映封建时代的内容。另一方面,从故事提到的会城历史地名,如知政门、仙鞋里、花桥亭、宜民桥、濠桥口、城西门、五显关、清化关等;以及旧用语如“辟易”(避开)、“病笃”(病情严重)、“窃思”(旧时表示个人意见的谦词)、“书馆”(书房)、“返馆”(上学)、“远足”(旅游)等,也显示出陈梦吉故事的时代性。

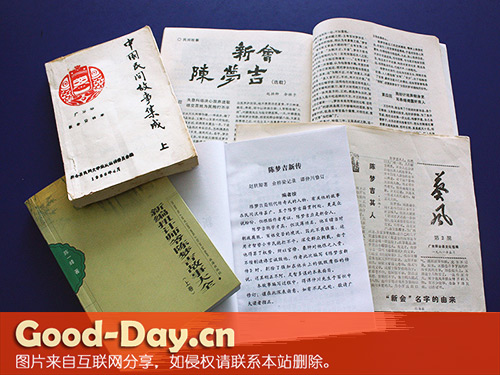

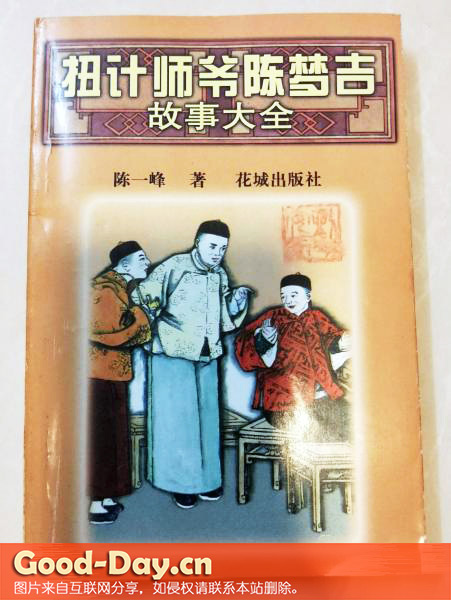

4.整理出版成书(如陈一峰的《新编扭计师爷陈梦吉故事大全》、赵拱卿的《陈梦吉新传》),是一份较好的乡土文学读物,具有较高的文学收藏与欣赏价值。

主要特征

(一)口头性

陈梦吉故事是口头创作、口耳相传、没有书面记载的民间口头文学,是一种语言艺术,用自由发挥的口头说话方式表达,故事的产生、传播、继承都是经由口头方式进行。后经文人整理、加工成文,才加入书面语言加以修饰,但仍保留不少地方口头性语言。而在民间,仍然是以口头方式传讲,保留着故事原始的口头特征。

传承状况

陈梦吉故事在民间虽仍有口头传承,但已逐渐式微,发展为以文字传承为主。同时,人们还以影视作品的形式传承陈梦吉故事,将其改编拍摄成影视作品传播。如广东电视台的《扭计师爷陈梦吉》《吉星高照》,以及港台制作的陈梦吉影视剧等。

历史渊源

1.文化渊源

新会历史悠久。东晋置盆允县,为新会郡治。隋改新会县。1992年改设市。2002年改区。新会未建县而先设郡,促进了文化事业的发展。自古有“海滨邹鲁”之称。史载,宋前已有“塾”、“庠”(古学校称谓)。北宋庆历四年(1044年)建学宫,设县学。元至正二十三年(1286年)首创社学。明代中期,新会籍思想家、教育家陈献章倡言兴学育人,私塾、社学遍布城乡,读书求名、著书立说盛行,文化昌明,名人辈出。良好的文化环境,催生了各种文学作品的产生。据清康熙二十九年(1690年)《新会县志》载,明代(传说中陈梦吉生活的年代)考取“进士”、“举人”的新会学子332人;新会学者所著理学著作15种、艺文类著作80多种,刊行于世的诗词集75种(据《广东通志》)。民间口头文学作品丰富,如陈梦吉故事、崖门海战系列故事、以及其他民间神话、传说、故事等。

社会影响

栏目展出

2022年7月9日,陈梦吉故事在《新会非遗》专栏第6期展出。

2.陈梦吉故事是前人留给人们的社会精神财富,通过正面宣传与阅读,能起到较好的社会教育与自我教育作用。

4.传承渊源

陈梦吉故事的传承主要是口头传承与文字传承。由口头传承到文字传承,经历了漫长的历史过程。原先一段相当长的时期,只在民众中口头传讲散播。后来,有民间评话人(讲古佬)将其收集、整理,组织为讲古(讲故事)素材,在城镇、农村进行讲演。民国二十一年(1932年)设立县立民众教育馆,定期举办故事会,也讲陈梦吉故事。据新会当地老人回忆,少年时就经常在会城街头听过讲古佬讲(唱)陈梦吉故事,直至中华人民共和国成立初期仍有讲古人讲过。

3.在信息闭塞年代,具有为群众获取社会信息,取得社会经验,提高社会知识的认识功能。

3.语言的方言特征。在民间,故事的传讲都是使用本土地方语言,带有方言口音。会城地区用会城语,司前人用司前话(亦称河村话)、棠下地区用棠下话、沙田地区用沙田区话、四邑人用四邑话等。形成书面文学后,仍然保留着不少地方性语言。

2.社会渊源

陈梦吉故事的产生,与当时(明嘉靖年间)的社会状况密切相关。这一时期,新会连年饥荒、倭寇入侵、盗贼四起、社会动荡,百姓与贪官、农民与地主、贫贱者与权势者之间等社会矛盾尖锐。平民百姓生活艰苦。他们希望变革社会,希望有一位聪明的智者来为他们救厄拯危,解难纾困。而现实中难以找到,他们便用集体的智慧,创造出陈梦吉这样一个智者,创造出大量的陈梦吉故事来,以寄托他们的理想、希望、感情,表达他们对美好生活的向往与愿望,对真、善、美与假、恶、丑的追求。

(四)研究价值

1.对认识与研究民间文学的起源、产生、发展、演变、传承等,具有重要的文学价值。

(二)地域性

1.地点的地域特征。故事中涉及的人物、事件或有虚构,而地点却是真实的,都集中在新会县城及乡村,也有部分涉及邻近县市,体现了故事的地域性。