2012年11月27日,海南省人民政府公布《海南省人民政府关于调整并公布海南省省级非物质文化遗产代表性项目名录的通知》,儋州山歌编号由ⅱ-7改为ⅱ-8。

传承保护

传承价值

儋州山歌被郭沫若称赞为“不亚于唐诗”,其圆润悠扬的音韵、丰富精致的格律,加上深刻的见解、形象的比兴和浓郁的生活气息,使其倍受当地老百姓喜闻乐见,是中国国内罕见、世界少有的独特民间艺术,也是古代中原文化在海南不断繁衍发展的文化瑰宝,具有很高的艺术价值和社会价值。传承状况

随着社会的发展,人们的生活内容丰富,互联网、电影、电视等占据了人们的娱乐空间,原先民间娱乐不可或缺的儋州山歌开始受到了冷落。很多年轻人都不愿唱山歌,随着老歌手、老艺人的不断离去,唱山歌和创作山歌的人也越来越少,儋州山歌面临着衰落和失传的严峻局面。保护措施

为传承保护儋州山歌,儋州市委、市政府先后成立了市非物质文化遗产保护工作领导小组、市非物质文化遗产保护中心和儋州调声山歌协会,建立儋州调声山歌传习所,并制定了儋州市非物质文化遗产保护方案和儋州山歌保护规划,同时政府文化部门在各种节假日中开展儋州山歌展演和比赛活动,同时组织山歌队参加省级以上的比赛演出,并通过报纸、电台、电视台等媒体的宣传介绍,广泛传播儋州山歌,扩大其影响力。据不完全统计,儋州地区除了有数以万计的业余山歌手外,职业山歌手也有数百人。1991一2010年,儋州市举办儋州山歌传承活动12次,参加人数600多人次;举行儋州山歌展演(示)活动18次,参观群众10.7万人次。此外,2007—2010年,儋州市调声山歌协会该协会先后出版《南中国歌海》《山歌调声专辑》《山歌调声创作专辑》等专辑。

“二句半”曲调

这是儋州山歌的一种变体,“二句半”是当地人对它的称呼,同时也有仍称其为山歌的。它也以儋州话演唱,流行地区也与儋州山歌相同。但总地说来,二句半不如山歌那样被人唱得多。二句半山歌短小精干,更带即兴性质,未见有长篇唱词,在形式上不像儋州山歌那么固定,旋律性也强得多。

社会活动

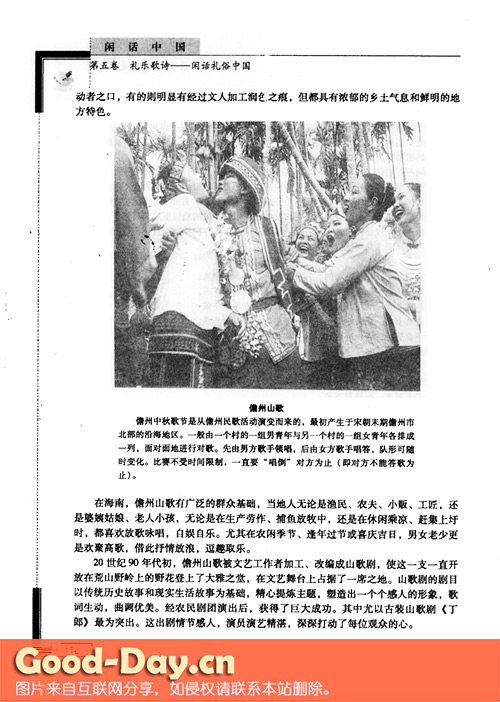

演唱儋州山歌的活动至宋朝末期演变成了儋州中秋歌节,在该节日中一般由一个村的一组男青年与另一个村的一组女青年各排成一列,面对面地进行对歌。先由男方歌手领唱,后由女方歌手唱答,队形可随时变化。比赛不受时间限制,一直要“唱倒”对方为止(即对方不能答歌为止)。

历史渊源

曾有一手儋州山歌唱道:“该知儋县民歌史,几千年久知不呢?女男歌手班班辈,古代唱歌到现时。”可见,儋州山歌有着相当久远的历史。据传,儋州山歌产生于西汉年间,发源于儋州北部的峨蔓、洋浦、三都、木棠、光村、中和等地区。自秦汉时期开始,广东、广西、福建等地的移民陆续迁入儋州,同时也流入了许多民间艺人。在生产、生活交流过程中,他们的语言受到了当地黎族土著语言和其他语言的影响,逐渐形成了独特的语言,这就是可以演唱儋州山歌的儋州话,并逐步形成儋州山歌。

社会影响

重要演出

2006年10月,儋州客家山歌手代表海南省参加泛珠三角洲优秀客家山歌邀请赛分别获得银奖和铜奖。

2023年4月16日晚,由儋州市委宣传部、儋州市旅文局、儋州市文化馆和儋州市调声山歌协会指导支持的“二月调声情——儋州山歌调声新秀作品展演”专题文艺晚会在市大剧院举行,展演中表演了儋州山歌等节目;同年6月2日,儋州市举办2023年“文化和自然遗产日”儋州山歌展演暨儋州山歌“每周一唱”活动,活动中昂表演了儋州山歌等节目。

虽然儋州山歌有演唱上的不同变化,但它们的基本格式的曲调骨架是相同的,所以仍可很容易地将这一歌种与当地其他歌种从音乐上区别开来。儋州山歌曲调的基本格式与歌词相符,同样是四句,旋律为宫调式,节奏及节拍相当自由,旋法上有一个突出的共同特征,即第二句的末一个字必定落在一个较短的下滑音上,且这一音的前面必有一个旋腔及小休止,将整个第二句与它隔开。海头五湖调的第二乐句的第一个乐逗所配的唱词还必定是第一乐句的较为末一个字。当歌词的格式变化时,曲调也随之有所调整,长篇唱词的曲调也不过是这四句基本曲调的多次变化重复,但不论如何变化,这一基本曲调的骨架及旋法特征是不变的。在曲调结构方面,除了“二句半”山歌之外,还有一种六句山歌,这种结构是在四句山歌的基础上另外加上了两句而形成的,但不能下确切的定论。另外,根据一些调查,发现海南岛南部黄流土歌(汉族)在音调及结构特征等方面与儋州山歌有某些相似之处。

演唱场合

儋州山歌的演唱场合比较自由,无论是山上或野外,田头或村边,走路或休息,随时随地都可以唱,而较常见的情形是在晚间闲暇时,村镇中人们欢聚一起,由村镇中善唱山歌的中老年歌手演唱。聚听的人常常听到深夜,甚至通宵达旦而不散,有时听众会自发地备用糖果、茶水招待歌手。

到了唐代,受当时格律诗和新乐府诗的影响,山歌已基本趋于成熟。依据苏轼的文字记载,可以断定儋州山歌至少早在宋代以前就风行于儋州各地。后来受到东坡遗风的熏陶,历代儋州文人参与创作和演唱。到了清代形成了自己独有的风格特色,步入鼎盛时期,并出现了大批贤人名家,他们皆能即兴编创山歌和临场对歌,他们编创的大量山歌名作至今还广为流传。后来,部分儋州山歌还演变成了儋州调声。

20世纪70年代,儋州山歌逐渐兴起;20世纪90年代初,儋州山歌被文艺工作者加工、改编成山歌剧。

基本特征

演唱题材

儋州山歌内容丰富,大都以叙事、言情、劝世、争理、时政等为主,人民生活各个侧面几乎都有涉及,儋州山歌也有即兴演唱的。其篇幅幅有长有短,长的可以容纳一个长篇故事。如“三国歌”“岳飞传”“秦香莲与陈世美”“梁山伯与祝英台“等等。短的只有四个乐句或两个乐句构成。唱词形式

儋州山歌歌词属于民间文学范畴的歌谣类,是通俗化了的儋州方言格律诗,大多采取古诗中七言四句的格律形式(也有二句或加衬词称呼等),采用儋州方言格律押韵,通过“吟诵”表意说理和讲述故事。儋州山歌的传统唱词音韵格律严谨,用词讲究,风格古雅,遵循平仄韵律,拖曳随意,其形式单一,个体进行,动作少,具有通俗易懂、形象生动、富有哲理、寓教于乐、格律严谨、手法多样等艺术特点。

演唱形式

儋州山歌的演出形式以独唱、对唱为多见,尤其当地“歌爸”(男山歌手)与“歌妈”(女山歌手)精彩的即兴对唱,较为受群众欢迎。其演唱与中国传统民歌中的“山歌”概念有很大区别,属于音乐范畴的“吟唱调”,但比传统的“吟唱调”又带有更强的音乐性。不同区域不同风格的儋州山歌旋律又有较大不同,新英一带的叙事调吟诵性强旋律性弱;而海头一带的五湖调则高亢悠扬,吟诵性弱旋律性比较强,其特质已经接近中国传统民歌中高亢优美、自由宽广的“山歌”。其演唱形式除“独唱”外,还有“轮歌”与“对歌“等种形式。“轮歌“是指人们在晚间围坐纳凉时,看着歌本(唱词部分)而轮流演唱。而“对歌”则是即兴对唱的,以两位歌手为主,别人帮衬。据说,这种对歌常常可以延续几天几夜。

数百年来,儋州老百姓逢年过节,送旧迎新,贺喜办丧,择配团圆,新屋落成,甚至打了一口井,修了一座桥,升学任职等都要请“歌爸”和“歌妈”设坛对歌,昼夜对唱,一边祝贺一边争理,各自还可外请其他歌手来帮唱,如同山歌擂台赛,即使唱上几天几夜,歌源也不会衰竭,格律也不会走韵。喜怒哀乐,歌为心声,民间歌唱,风行于世。

唱腔曲调

基本曲调

在儋州不同地区,儋州山歌有着不同风格种类,如五湖调、狄青调、叙事调、二句、雅星调、状文调、长短句、西南唱腔、北岸唱腔等等,但除了源于黎族歌调的“雅星调”带有音乐曲调外,其他类型的儋州山歌均无需曲调,只要写出歌词演唱者就可以,并根据不同的格律和情绪要求而采用相应风格的腔调即兴演唱。它的基本曲调实际上只有一种,但是在不同地区,不同歌手的演唱中可以有相当大的差别。根据调查,新英公社一些中老年歌手的演唱,吟诵性很强,音乐性较弱;马井、新英等地的中、青年歌手的演唱,就更为高亢悠扬,较少吟诵意味而旋律性相当强了;而海头、五湖的山歌,从音乐上看,则完全与目前通称的民歌分类中的山歌类别一样,是一种音乐性很强、悠长自由高亢动人的山歌了。就儋州山歌的曲调分布来说,五湖调、北岸调、状文调、狄青调和两句半等,流行于儋州方言地区;“雅星调”也称“黎调”,流行于大成、宝岛和雅星等地;客家山歌,流行于东南部、南部客家方言区。在番加、兰洋和南丰等黎汉聚居的乡镇,还流传着黎歌、苗歌和道歌。