传承保护

传承价值

作为海南渔民代代的经验总结,南海更路经具有重要的历史价值。它是古代海南人发现和开发南海诸岛的真实记录,是认定南海诸岛自古以来就是中国领土的有力证据。它又是在南海航行的指南,对研究中国外贸史、航海史、南海开发史都有重要的史料价值。传承状况

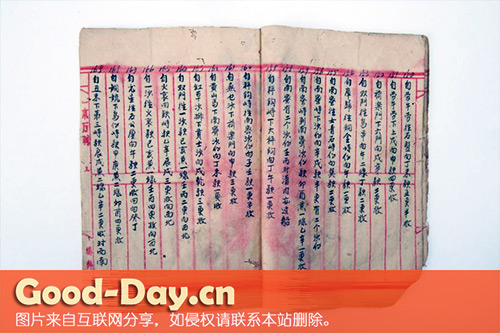

《更路簿》 早期主要是以家族或师徒关系口头形式传承,最迟在15世纪初叶,才以不同的手抄本形式流传至今,传承了600多年。因此,《更路簿》本身的数量就比较少。

(四)南海航道更路经的民族性特征

民族性是指为某一民族独有,深深地打上该民族的烙印,体现了特定的民族独特的思维方式、智慧、世界观、价值观、审美意识、情感表达等因素。《更路簿》中多用"更"和"路"记载"更"在古代既指航行时间,又结合帆船的航速大致指航行里程"路"就是罗盘的针路,指航向。针路用中国古代航海罗盘测定,中国古代航海罗盘体现了中国古代多种学说:八卦、天干、地支等天文地理知识,阴阳学说,以乾宫为二十四向之首的原理,五行原理等具有鲜明的中华民族传统文化特点。海南渔民的《更路簿》记载的西沙和南沙群岛各岛礁的地名古称,如东海(西沙)、北海(南沙)、铜镜(东礁)、弄鼻(西礁)、鸟仔峙(南威岛)等,都明显具有典型的海南民族方言特征。渔民地名中常以当地日常生活中的物品命名南海岛礁,如:火哀、梅九、脚跋、大匡等,取其形状相似而命名,其用语和命名方式带有当地人的传统思维、认知方式和海南方音等浓厚的民族性特征。

(三)南海航道更路经的通俗性特征

口传心授的传承是非物质文化遗产最主要的传承方式,传承内容一般具有通俗、易懂、易记等特点。长期以来,"南海航道更路经"或者说《更路簿》也未有古籍记载,它主要在渔民群体中间流传。古代海南渔民中绝大多数是文盲,很少有人能把自己掌握的技艺和经验用文字记录成册,他们全凭记忆在脑海中记下航线和经验,并以通俗易懂的口语传播和传承,这种口语的传承至今仍很常见。当然,非物质文化遗产并不一定要以口头传承,后来出现的《更路簿》就已将口头总结以条文形式逐条记录、整理成册,通俗易懂。

明清代,海南岛进全面开发时期,海南渔民在南海区域大力发展渔业和商贸往来,以南海诸岛为基地,在岛上建有住宅和神庙,种植有椰子树,南海区域是海南渔民的生活圈。

海南省非物质文化遗产保护中心作为牵头单位,已在2013年、2014年分别与琼海市文化馆、文昌市文化馆及相关拍摄单位签订协议,拍摄制作时长为30分钟的高清《南海航道更路经》数字资料片,计划2016年8月完成。

发现历史

直到20世纪70年代,更路簿才得以被现代人发现。1974年,《西沙文物》一书中首次提及“航行更路”一词,并详细介绍了苏德柳版本的更路簿”。这是更路簿一词首次出现在人们面前。

文化特征

"南海航道更路经"带有浓郁的海洋文化和民俗文化内涵,具有地域性、传承性、通俗性、民族性、多元性、活态性等非物质文化遗产基本特征。

1980年1月,中国外交部首次在外交文件中提及更路簿,用以证明中国人在六百多年前就已经在南海从事捕鱼打捞作业活动。从此,更路簿逐渐被社会及学术界所认识。往后数十年间,随着社会各界及媒体对更路簿的关注度增高,对于更路簿的研究也在不断深入。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,南海航道更路经项目保护单位文昌市文化馆、琼海市文化馆(琼海市琼剧研究展演团)评估合格。

1.“南海航道更路经”的科学性特征

(二)南海航道更路经的传承性特征

所谓传承性,是指非物质文化遗产具有被人类以集体、群体或个体的方式一代接一代的享用、继承或发展的特性。"人"是非物质文化遗产传承的核心。"南海航道更路经"是世代海南渔民经过几百年的摸索和积累形成的智慧结晶。海南渔民驾船远航捕捞,积累并记载自己所行航路的经验知识,父子相传,家族相传,师徒相传,亲友相传,渐渐流传开来。就这样,《更路簿》被海南渔民代代传承,不断扩展完善。学者在一次文昌市东郊镇的田野调查中发现,很多还在"做海"的渔民对《更路簿》上的老地名和航路非常熟悉,他们祖上数代人都曾去过南海捕捞,这说明家族传承对"南海航道更路经"的传承至关重要。一代代的海南温民依靠它的指引,安全往返于海南岛和南海诸岛礁,将经验知识代代相传。

(一)南海航道更路经的地域性特征

每个民族或群体都有自己生活或活动的地域,地域的自然环境深刻地影响着民族群体的文化特征。海南岛四面环海,为环形台状地貌,中部多山地丘陵,沿海地区为平原。文昌、琼海等沿海地区,土地贫槽,多为沙质土壤。特别是自文昌铺前至琼海博鳖一带,经常遭受台风、洪涝等自然灾害冲击,不适宜耕种。同时,地处沿海,拥有众多浅湾滩涂,鱼、虾、贝等海产甚多,易于捕捞,沿海居民靠海吃海,练就了一身海上生存捕捞的技艺。随着社会生产力的发展,特别是在宋代来到海南岛的大量移民带来了先进的造船技术和航海技艺,富于探索精神的渔民遂开始了开发南海的航行。海南渔民长期在南海海上航行作业,形成了独特的航行路线和航海捕捞经验技能。特别是海南渔民在南海诸岛礁之间近距离航行时,对中国古代航海罗盘进行了加密,独创了"线针"这更能说明其在传播过程中产生的变异和发展,深深的打上了地域的烙印。

对南海诸岛的命名

海南渔民不仅详细记载了航线的情况,还对航线沿途的岛屿,按照地形、气候、水文、生物、海产位置、数字、顺序、大小、颜色及传说等11项,对南海诸岛用琼人的方言给予了命名。

版本流传

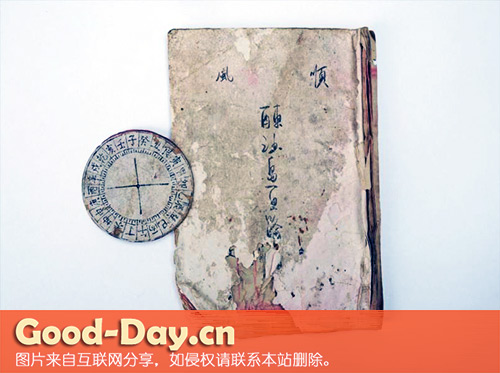

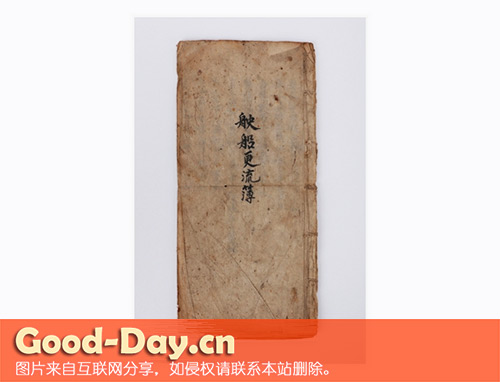

已查明现存有的《更路簿》有:苏德柳抄本《南海更路簿》、许洪福抄本《南海更路簿》郑庆能抄本《琼岛港口出人须知》《广东下琼更路法录》、郁玉清抄藏本《南海定罗经针位》、陈记芹抄本《西南沙更簿》、林鸿锦抄本《南海更路簿》、王国昌抄本《顺风得利》、秦兴铣存《注明东北海更簿》、苏承芬抄葳本《南海更路簿》、李根深收藏《东海北海更流簿》、符宏光填绘的《西南沙群岛地理位置图》等。“更路传”已记录的口述“更路传”有韩健元、齐见德口述的《我的行船经验》《航海和捕捞经验》等。

“更路经”记述岛礁的地貌和海况。不但对岛礁的形态作圈、筐(礁环)、门、孔(礁环缺口)峙(岛、沙州)、线(高潮淹没、低潮呈现、塘(湖)等区分。还对海浪、潮汐、风向、风暴等气候和水文情况作述说。还记录或口传观察海上风云和出海行船的知识。有关的谚语就很多,如“六月出红云,劝君莫行船(有台风)”“无风来长浪,不久狂风降、静海浪头起,渔船快回港”“出门看天色,出海看潮夕。”“海潮哈哈笑,台风呱呱叫”等等。

主要内容

概念界定

“南海航道更路经”又有“南海水路经”“南海定时经针位”“西南沙更簿”“顺风得利”“注明东、北海更路簿”“去西、南沙的水路簿"等名称,不同的名称是不同的手抄(或口述记录)本。它是自古以来渔民自编自用的航海“秘本”,是每位船长必备的航海图。迄今发现的有10种。

文昌市文化馆一直在开展普查、挖掘、整理工作,建立完善非遗档案,在多次的田野调查过程中,收集到南海航海地图12幅、《更路簿》手抄本2本、航海信号灯1盏、航海酒壶1个、航海木碳火炉1件、更罗盘2件等等。

2.“南海航道更路经”的民间信仰特征

(五)南海航道更路经的多元性特征

非物质文化遗产是在特定历史条件下产生的,与当时多元的社会因素密不可分,如生产、生活、科技、政治、信仰、文学艺术等因素。《更路簿》作为记录非物质文化遗产的有形载体存在着,但它的传承不仅仅限于所记录的航线和岛礁方位,而且通过人的活动进行多元传承。“南海航道更路经”的多元性主要体现在以下方面:

流行地区

《南海航道更路经》主要分布于文昌市、琼海市沿海一带,其次是海口市、陵水黎族自治县、万宁市、三亚市、临高县等港口海岸渔村。

历史渊源

编写历史

据三亚市落笔洞古人类遗址考古证实,在1万年前已有“三亚人”在海南岛生息。距今7000至3000年前,中国南方“骆越人”的一支又跨海而来,成为海南岛的世居先民,后称黎族。说明海南岛的先民已掌握了渡海技能,与南海打过交道。

还有一点就是,作为《更路簿》的使用者、持有者、续作者的老船长、老渔民们都已日渐老去,获得第一批非物质文化遗产的《更路簿》传人有7人,但目前仅有3人存世,且年龄都在80岁以上。

详细内容

“更路经”对南海海区的划分。区分南海为“东海”和“北海'(定罗经针位),东海即西沙群岛海区,北海即南沙群岛海区。海南鱼民每年趁东北季风先赴西沙,后赴南沙,便称西沙为东海,南沙则为北海。

在没有卫星导航的年代,渔民用罗盘指引更路,在大海上观天象、测洋流、识潮汐、辨风向、丈量水深,观鸟察方向;渔民在航行中与其他船只用手势、旗语等方式交流;每年11、12月靠东北季风南下,次年农历4、5月又借西南季风返回的季节性出海规律;造船技艺,使用的航海罗盘指向的技艺,使用网具、钓具等捕捞技艺,对“刺鱼”“落坝鱼”等的独特捕捞手法等等。

(六)南海航道更路经的活态性特征

非物质文化遗产的另一个重要特征就是,它不是“死文化”而是“活文化”,它依附于特定的民族、群体、区域或个体而存在,并随着民族、群体、区域的传承和变迁而流传至今。据考证,最早的《更路簿》记载的内容很少,后来的渔民在不断探索实践过程中,根据自己的知识经验添加记载新航路,验证并修正老航路。从在文昌、琼海发现、收集的渔民保存的《更路簿》来看,各本所记出现多处大致相同的航线记录,但内容详简不一。在调查中,有琼海渔民称其保留的《更路簿》是父辈跟随文昌籍的船长出海,从船长处传抄获得,但其记录的起点是从琼海潭门港出发,而非文昌的清澜港或铜鼓角,所记更路自然也有所不同。这正是非物质文化遗产在传播过程中的变异和创新,即不同的传承者、享用者共同参与和创造。“南海航道更路经”没有具体的创造者,它是海南渔民集体发现和总结的成果,它一直以活态的形式传承着,展示着整个群体的智慧和创造力。

汉代,汉族人大量入琼,随着航海工具的进步,海南人口的增长,加快了海南和南海诸岛的开发步伐。此时,海南人和交趾(在今越南境内)人贸易和人员往来相当频繁(交趾时属中国版图)。史书记载,当时南海的“丝绸之路”,通达瓯骆国(今越南)、夫甘都卢国(今缅甸境内)、谌离国(今缅甸沿岸和南亚的黄支国(今印度境内)等国,甚至到达西亚、东北亚和地中海沿岸国家。

2014年至2015年间,文昌市文化馆共举办“南海航道更路经”图片巡展17场,遍及全市各乡镇;每年的文化遗产日还编印《南海航道更路经》《非物质文化遗产法》等宣传画册进行宣传。

社会影响

重要展览

截至2016年7月,琼海市文化馆已在潭门镇建立了《更路簿》(潭门)展厅,展览收集到的实物和资料。

唐宋代,中国与波斯、阿拉伯贸易的大发展,使海南岛成为国际商船来往的中途补给站和避风场所。西沙群岛的甘泉岛,出土唐宋代居住遗址表明,那时已有海南渔民居住过。

保护措施

2016年7月,琼海市文化馆组织撰写的“南海航道更路经”系列书籍——《南海航道更路经和〈更路簿〉》(上中下)三册已经完成,并通过有关专家评审,正在推进出版事宜。通过多方收集整理,该文化馆收集的实物有潭门渔民出海所需要的更路簿加航海图一套,古船2艘,生产工具、生活用品、节日民俗用品等实物61件。

“更路经”记述岛礁的名称与分布。“更路经”记述渔民对南海诸岛命名98处,其中西沙群岛地名22个,南沙群岛地名76个。命名的原则,有地形、气候、水文生物、海产位置、数字、顺序、大小、颜色及传说等11项。“更路经”所述各岛礁的距离和相对方位,就是南海诸岛的分布图。这些对后来中国标准命名和绘制分布图都起着重要的作用。

中国沿海地区都有崇拜海神的习俗,海南的海神信仰在渔民驾船赴远海之前就已存在。文昌、琼海渔民的海神信仰中,除了“水尾圣娘”信仰,“天妃信仰”(即妈祖)“108兄弟公”“五姓孤魂野鬼”等信仰和崇拜在当地都极为普遍。这些信仰已深深融入当地人的生活中,并被海南渔民带到南海诸岛。

主要架构

基本内容

航海航线

由于南海航道更路经是海南历代渔民的海南经验总结,因此更路簿全部都是手抄本,主要记载了3条航线,--是渔民出海捕鱼路线,二是华侨出国路线,三是中国古代海上贸易路线。围绕这3条主航线,详细记录了南海岛礁的名称与分布、地貌与海况等。更路经不但对岛礁的形态作圈、筐(礁环)、门、孔(礁环缺口)、峙(岛、沙洲)、线(高潮淹没、低潮呈现)、塘(湖)等区分,还对海浪、潮汐、风向、风暴等气象气候和水文情况作了详细述说。